Уникальные памятники наскального искусства в Туве уничтожаются на глазах

Увидев на снимках, в каком состоянии находятся памятники наскального искусства "Малый Баян-Кол" под Кызылом, люди в разных концах света не могут сдержать сожалений.

"Вандализм ИГИЛа - идейный. А этот простой, как гвоздь - "Здесь была Лада + Чайзат" и вся недолга, этим людям ничего на надо, кроме как "втащить" стакан и отметиться. Боже ты мой, боже. Тува, ты моя Тува - твои марки довоенные самые любимые. И что от тебя осталось?" - пишут из Москвы. "This is a heart break" - пишут из Америки друзья Тувы.

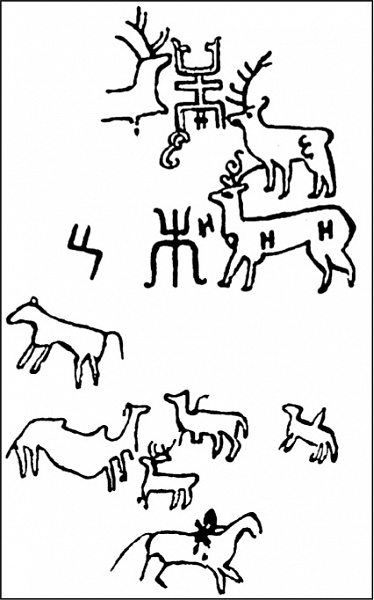

Этот стиль существует в степях Евразии в период всей эпохи Великого переселения народов, что доказывает наличие подобных изображений в сценах охоты на медведя на луках седла из Шиловских курганов Средней Волги, которые датируются VII вв. н.э.

Аспирант Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Лариса Чадамбаа еще в 2009 году опубликовала статью “Современное состояние памятника наскального искусства Малый Баян-Кол (Республика Тува)”, в которой с тревогой сообщала о сохранности петроглифов, находящихся практически в черте тувинской столицы, в районе дач на правом берегу Енисея. Этот памятник считается учеными уникальным не только по датировке, но и тем, что в сходных культурах рисунки таких крупных размеров больше нигде не встречаются.

Впервые памятник был обнаружен и обследован русским ученым А. В. Адриановым сто лет назад. А до него фотофиксацию баян-кольских петроглифов сделал финский ученый И. Г. Гранэ из Гельсингфорского университета, проводивший исследования 110 лет назад в 1905-06 годах. В советское время в 1974 году памятник заново обследовался сотрудником Института Археологии АН СССР М.А. Дэвлет

Еще в начале XX века А. В. Адрианов писал:

«Многие из осмотренных мною рисунков могли быть исследованы поверхностно, вследствие враждебного настроения туземцев, смотревших на такое посягательство с моей стороны на их святыню... правда в таком отношении инородцев к их историческим памятникам заключается гарантия за их целость. До тех пор, пока они считают их своею святынею, эти памятники будут охранены самым надежным образом от истребления и расхищения, но как только цивилизация проникнет в эти страны, начнет производить постройки, сооружения, обработку земли, она уничтожит, значительную часть памятников, постарается извлечь из них пользу при постройках, как это было в Южной России». Это пророчество можно отнести и к памятнику Малый Баян-Кол.

“Особенно знаменит Малый Баян-Кол изображением медведя, который тоже датируется гунно-сарматским временем. Ноги животного переданы в позе «размашистой рыси». Изображены когти и клыки. Это единственное изображение медведя в Туве такого крупного размера”. Фотография сделана А.В. Адриановым в 1915 году.

2012 год

“Петроглифы в этой местности подвергались разрушению в связи с хозяйственной деятельностью человека. В середине XX века здесь производилась добыча камня для строительства. Удобное расположение памятника - на невысоких скалах вблизи Кызыла и места слияния двух Енисеев, где с древних времен были поселения тувинцев и заимки русских, над дорогой по правому берегу Улуг-Хема, сделало его посещаемым.

Поэтому, начиная с XIX века на скалах наносились надписи, рисунки подновлялись. На одной из интереснейших композиций с бегущим медведем выгравирована глубокая надпись M.ASAGAN, которая может относиться к концу XIX- началу XX вв., когда здесь работали финские экспедиции” – считает Л.А. Чадамбаа.

2015 год

Не прошло и 100 лет, как памятники простоявшие со II в. до н.э. в целости и сохранности, всего за два поколения современных тувинцев – уничтожаются на глазах.

2012 год

2015 год. Состояние памятника, зафиксированное ст. преподавателем кафедры археологии Кем ГУ Е. А. Миклашевич.

снимок А.В. Адрианова в 1915 году.

2000 год.

“ ...силуэтно изображенные фигуры козлов, с одним серповидным рогом, с небольшим загнутым хвостиком, на массивном туловище, две ноги слегка направлены вперед, такими чертами наделены рисунки с Бага-Ойгур V (Монголия). Они, безусловно, датируются скифским временем в широком диапазоне (от V-II до н.э.)”

2015 год.

Снимок А.В. Адрианова в 1915 г.

Л. А. Чадамбаа: “Много тамгообразных знаков было на Баян-Коле во времена исследований А. В. Адрианова и И. Г. Гранэ. У И. Г. Гранэ в прорисовках можно насчитать 11 знаков, на сегодняшний день осталось 6 знаков. Аналогичные знаки есть и на Мугур-Сарголе. Л. Р. Кызласов датирует тамгообразные знаки на Малом Баян-Коле близким рубежу I-II тыс.н.э.

1991 го. В верхней части рисунка тамга – личные печати родов, племен.

1915 год

Сохранившееся выделено серым цветом. 2015 год.

2012 год.

2012 год. “Изображения верблюдов довольно редко встречаются в Туве. У оленей с древовидные рогами интересна передача изображения ног: передние две ноги не соединены с линией живота” – отмечали ученые.

Памятник закрашен масляной “половой” краской.

Наследие сегодняшнего дня.

Зарисовки М.А. Дэвлет в 1974 г.

2015г. Сейчас к памятнику не подобраться, подступы обрушены

Следы непрофессионального копирования

“От благодарных потомков”

Петроглифы находятся в 4 км от г. Кызыл, в правобережном районе городских дач и у дороги в пос. Ээрбек.

Проблему сохранности данного памятника, вновь озвучила на прошедшей в Кызыле общероссийской научной конференции “Древние культуры Верхнего Енисея и сопредельных территорий” ст. научный сотрудник кафедры археологии КемГУ Елена Миклашевич, в докладе “Материалы А.В. Адрианова по наскальному искусству Тувы и современному состоянию этих памятников”.

Ученые не только фиксируют его разрушение, но и готовы оказать практическую помощь в создании музея под открытым небом, как музей наскального искусства “Полтаково” в Хакасии или музей-заповедник «Томская писаница» близ г. Кемерово..

Лариса Чадамбаа считает, что: “Протяженность памятника небольшая, плоскости расположены компактно на одном уровне, фактически это в основном единый фриз скал. Поэтому можно оградить территорию, устроить охрану, тем более что рядом расположены жилые кварталы. Надо провести работы по удалению современных надписей. Нужно укрепить подходы к скалам, так как склоны сползают. Важна направленность национальной политики по поддержке сохранности и популяризации памятников первобытного искусства, чтобы коренное население воспринимало наскальное искусство как часть своей культуры. Нужно провести работы по усилению интереса общественности, (можно проложить организованный туристический маршрут к памятнику) или создать музей под открытым небом”.

Самый первый шаг – установка хотя бы информационных стендов – советуют ученые. И обязательно необходимо законодательное подкрепление, в виде региональных актов и законов, с прописанным положением о культурном кластере или резервате, аналогично опыту по защите Особо охраняемых природных территорий. В противном случае, как показывает опыт, законодательство не позволяет привлечь к ответственности ни одного вандала.

Полномочий сотрудников музея или “народных инспекторов”, активистов и даже полицейских недостаточно, к тому же и не предусмотрены и не прописаны, в случаях нанесения ущерба историческому памятнику, о котором нет никакой наглядной и документированной информации. Любой вандал может сослаться на то, что не имел ни малейшего представления, что перед ним был исторический и охраняемый объект. И перед законом он окажется прав, если перед уникальными петроглифами скифского и гуннского периода вывален бытовой мусор, доступ ничем не ограничен и фактически он никем и ничем не охраняется, кроме декларативных заявлений, что “мы наследуем великую культуру”.

Опыт Монголии, в которой любая каменная писаница или оленный камень в степи огорожен небольшим забором, заперт и ключи находятся у кочующего рядом чабана, по совместительству работающего охранником с доплатой от музея или службы охраны памятников, по словам ученых, мог бы вполне прижиться и в Туве, с привлечением дачников, местных жителей, школьников и молодежи.

И еще одно замечание, как посетителей, так и ученых – сотрудникам Национального музея Тувы: вызывающее тревогу состояние “каменных баб” – балбалов. Совершенно очевидно проглядывает использование музейного памятника, переданного на хранение, в неприемлемом качестве, как объекта культового назначения. Ряд каменных фигур несет следы “прикрамливания” жирной пищей, заливки молоком и, по мнению реставраторов, такое, мягко говоря, халатное и далекое от науки отношение к экспонатам и его последствия - просто губительны для музея и для исторического наследия. Появление в таких условиях поколения вандалов – не удивительно.

Фото: Елена Миклашевич

В сюжете: Тувапетроглифыисторияархеологияпамятники