«Он ушел, этот смуглый монголец…»

О калмыцком исходе написано довольно много, но единого мнения о его причинах у историков до сих пор нет.

История знает немало случаев, когда народ уходил из одного государства в другое. Из России массами эмигрировали мусульманские народы Северного Кавказа, потерпевшие поражение в Кавказской войне, а также крымские и буджацкие татары, переселявшиеся в единоверную Турцию. Эти переселения проходили в рамках мусульманской традиции мухаджирства - переселения мусульман в мусульманскую страну из немусульманских (к тому же эти переселения, особенно в случае кавказцев-мухаджиров, нельзя назвать добровольными).

Но уход, или, как писали до 1917 г., бегство калмыков из России (он же – Торгутский побег, т.к. ушло в основном племя торгутов, по-казахски – Шанды жорык - «Пыльный поход») – явление уникальное. Перед исходом калмыки больше ста лет жили в России – отнюдь не беспечально, но неплохо, участвовали во всех войнах, которые вела Россия; калмыцкая конница сыграла большую роль в борьбе с Османской империей, Польшей и Швецией. О калмыцком исходе написано довольно много, но единого мнения о его причинах у историков до сих пор нет.

Как, впрочем, не до конца понятны и причины появления части джунгар (западных монголов) на берегах Волги.

Приход калмыков в Россию

В конце XVI века первые группы калмыков появились на Южном Урале и вышли к Волге. В 1608 г. был подписан первый договор о «шерти» (подданстве) Московии некоторых калмыцких родов. Впоследствии через Южную Сибирь и казахские степи на Волгу и в волго-донское междуречье проникали все новые калмыцкие роды, принадлежавшие к трем крупным джунгарским племенам – торгоутов, дербетов и хошутов. Все они давали «шерть» русским царям, и сразу включались в войны с турками и татарами. Калмыки также приняли обязательство защищать южные и юго-восточные границы Московии (с 1721 г. – Российской империи) от набегов других кочевых племен.

Причины, которые заставили части трех джунгарских племен отколоться от их основной массы, оставшейся в Джунгарии, не вполне ясны. Там не было перенаселенности, не было и недостатка в пастбищах – скорее наоборот: постоянные феодальные междоусобицы, войны с восточными монголами и маньчжурами сильно уменьшали численность как населения, так и скота. Есть две версии причин переселения: первая – конфликты между феодалами, в ходе которых потерпевшие поражение – такие, как торгоутский вождь Хо-Урлюк, первым прикочевавший на Волгу – ушли от более сильных соперников. Конфликты действительно имели место (Хо-Урлюк воевал с чингисидом Далай-Батором).

Вторая версия такова: якобы джунгарские хунтайджи (титул высших аристократов - потомков Чингисхана, владевших территориальными доменами) хотели восстановить империю Чингисхана, и Хо-Урлюк, наряду с другими тайджи и зайсангами (монгольские дворянские титулы) и нойонами (военачальниками), откочевавшими на Запад, действовали во исполнение этого плана (этой версии придерживался первый российский востоковед архимандрит Иакинф (Н.Я.Бичурин) (Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени. Сочинено монахом Иакинфом. - СПб., 1834).

Наиболее правдоподобна третья версия: джунгары вели непрерывные наступательные войны против казахских жузов, а также совершали набеги на Бухару и Хиву, доходя до Персии; обосновавшись на Волге, они окружали казахов.

Впрочем, причиной появления калмыков на юге России мог быть некий синтез из желания некоторых джунгарских аристократов кочевать подальше от центральной власти, мечты о возрождении великой империи и планов подчинения казахских земель.

Во всяком случае, единство джунгар не было полностью нарушено: в 1634 г. обе ветви (калмыки и остававшиеся в Джунгарии племена) договорились о координации действий против казахов, ногаев и сибирских Алтан-ханов (Митиров А.Г. Ойраты-калмыки: века и поколения. - Элиста: Калм. кн. изд-во, 1998. - 384 с.). Это подтверждает и участие калмыков в общемонгольском конгрессе 1640 г., принявшем общий свод законов («Великое Степное Уложение») и утвердившем буддизм в качестве национальной религии всех монголов.

Проблемы калмыков в России

Калмыцкие тайджи и зайсанги вели непростую политику: сохраняя отношения с соотечественниками в Центральной Азии, они приняли российское подданство, при этом считая себя вполне самостоятельными владетелями, что не соответствовало жесткой вертикали власти, сложившейся в Московии (России). Исправно посылая свою конницу против врагов «белого царя», калмыки время от времени совершали нападения на русские земли – например, на Самару в 1639 г. и на Астрахань в 1643 г. Второй главный калмыцкий тайджи Шукур-Дайчин, успешно громивший по приказу царя Алексея Михайловича крымских татар и поляков, в 1654-55 гг. совершал нападения на русские земли.

Тайджи Аюка, объединивший калмыцкие племена, дал вассальную клятву царю, но принял ханскую печать от Далай-ламы, продемонстрировав определенную самостоятельность от русского царя. Он вел независимую политику, причем в ходе борьбы за престол даже уничтожил русский стрелецкий полк при Черном Яре, помогавший одному из его конкурентов. Своевольный хан выбил у Петра I обещание не крестить калмыков насильно и не вмешиваться в калмыцкие дела, но отказался подавлять восстания башкир и казаков К.Булавина; более того, его подданные сожгли более ста русских селений в Пензенской и Тамбовской губерниях.

Хан Аюка

После смерти хана Аюки среди калмыков началась междоусобица, и основной претендент на ханский престол Дондук-Омбо, обиженный на Россию за то, что она его не поддержала, вступил в турецкое подданство. Через несколько его орда выросла до 100 с лишним тысяч человек, пастбищ на Кубани, где поселили его султанские чиновники, уже не хватало, и хан вернулся в Россию. Показательно, что перед уходом в Турцию Дондук-Омбо и его конкурентов посетило посольство маньчжурской династии Цин, предлагавшее ханский титул тому из них, кто примет подданство цинского Китая. Т.е. Пекин уже тогда пытался использовать калмыков для установления своей власти над Джунгарией.

Здесь надо оговориться. Поведение калмыцких дворян отнюдь не свидетельствует об их какой-то особой вероломности. Наоборот, это обычное поведение феодалов всего мира: точно так же поступали русские князья – но до конца XV века, французские и испанские дворяне до конца XIV столетия, а польские паны – вплоть до ликвидации Речи Посполитой в 1793 г. Храбрые, честолюбивые, склонные к интригам, ставившие свои феодальные интересы выше верности сюзерену, не склонные соблюдать клятвы, но прекрасно воевавшие, если это было им выгодно – это типичное поведение феодалов всех времен и народов. Тем не менее следует отметить, что роль калмыков в российской военной истории была несомненно велика, невзирая на периодические измены и набеги.

После превращения Московского царства в Российскую империю положение калмыков осложнилось. Московия была традиционной, архаичной монархией восточного типа, и относилась к своим подданным-азиатам если не с уважением, то с пониманием. В Московии считалось нормальным, что эти подданные живут по своим законам (особенно если эти законы основывались на великих, хотя и чуждых религиях – исламе и буддизме). Империя же восприняла европоцентристское мировоззрение, которое считало азиатов дикарями, и европейское стремление к унификации и централизации, не восприняв, к сожалению, уважение к законам и к праву автономии сообществ, отличавшихся национальным/религиозным своеобразием (наподобие «фуэрос» для испанских басков или особых прав шотландцев и валлийцев в Великобритании). В России автономиями в разных формах обладали казаки и инородцы, причем самой широкой – калмыки. Но то, что воспринималось как норма в Московии, в Российской империи сильно раздражало власть (если магдебургское право и ландтаги в Остзейском крае были терпимы - все-таки европейцы – то всякие ханы, тайджи, наказные атаманы и прочая «азиатчина» должны были уйти в небытие).

После смерти Петра I имперские власти попытались ассимилировать калмыков. В 1737 г. уральский губернатор В.Татищев основал крепость Ставрополь-на-Волге (ныне г. Тольятти), призванный стать столицей крещеных калмыков. Которые, разумеется, должны были оставить кочевой быт и заняться земледелием. Часть калмыков, привлеченная обещаниями российских властей, приняла крещение, но проиграла в гражданской войне, охватившей калмыцкие улусы в 1730-е гг. Санкт-Петербург был вынужден утвердить ханом буддиста Дондук-Омбо, вернувшегося с огромной ордой из турецкой эмиграции, а православные калмыки были сведены в Калмыцкое казачье войско, центром которого стал Ставрополь. Управлять калмыками-христианами стала княгиня Анна Тайшина (урожденная Церен-янжи). В 1737 г. императрица Анна Иоанновна вручила княгине жалованную грамоту.

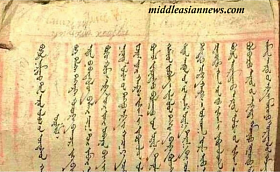

Изображение знамени, которое Императрица Елизавета Петровна пожаловала Дондук-Даши при провозглашении его Ханом Калмыцким. 1757 г.

«Первая правительница столицы крещеных калмыков Анна Тайшина скоропостижно скончалась в 1742 году. Ее смерти предшествовал конфликт между княгиней и новой царицей Елизаветой Петровной. Анна Тайшина попросила подарить ей Самарскую Луку вместе со всеми белыми рабами. (Самарская летопись. Книга 1. Самара 1993г., с. 67-68). Возмущенная императрица ответила, что Тайшины могут править калмыками, но никак не русскими людьми. Более того, считать православных христиан рабами – оскорбление. Для хозяйки степей подобная отповедь была как пощечина. Она заболела и скоро преставилась. По легенде Анна Тайшина пророчески сказала, умирая: «Через 100 лет на этой земле калмыкам не жить». … Официальные ставропольские власти регулярно уведомляли правительство об успехах христианизации калмыков и привыканию последних к оседлому образу жизни. На деле все складывалось не столь безоблачно. Большинство простых калмыков не готовы были заниматься хлебопашеством. Они кочевали со своими стадами овец по всему Ставропольскому уезду. … Калмыки оказывались все более зажатыми среди земледельческого населения. Их кочевые угодья с каждым годом уменьшались. Неприспособившиеся к новой жизни кочевники бежали в низовья Волги, присоединяясь к своим некрещеным собратьям, бродившим по бескрайним просторам прикаспийских степей. Правительство ловило беглецов и возвращало назад на Среднюю Волгу». (Преображенский П.А. Очерки истории Самарского края. Самара, 1919.)» («Бегство из рая», блог Валерии Демидовой).

Калмыки в немецкой колонии

Если принявшим православие калмыкам приходилось несладко, то сохранившим буддийскую веру, было еще хуже. Власть хана и тайджи ограничивалась Санкт-Петербургом: последнему калмыцкому хану Убаши имперская власть навязала «Зарго» - совет всех улусов, который должен был утверждать его решения. Эта, в общем, прогрессивная мера противоречила монгольским феодальным традициям того времени (они, как отмечалось, соответствовали европейским, но веками ранее). Храбрые калмыцкие командиры с трудном терпели заносчивость имперских офицеров, среди которых чуть ли не большинство было немцами, презиравшими «дикарей». Такое отношение, например, нанесло большой урон русским войскам во время войны с Турцией в 1768 г. «Военная обстановка пробудила исконный воинский пыл у калмыков. При первой же встрече с неприятелем у реки Калауса, калмыки одержали блестящую победу 29 апреля и захватили большую военную добычу. Но после того как войска Убуши соединились с корпусом де-Медема у подножья горы Бештау, и начались совместные операции калмыцких и русских войск против кабардинцев. а затем против татар в ущельях между реками Кубанью и Тебердой, де-Медем испортил дело бестактностью в обращении с наместником Убуши. Несмотря на данное ему предписание вести себя в отношении к калмыцкому наместнику так, чтобы он даже не чувствовал своей подчиненности русскому командованию, де-Медем позволил себе делать резкие замечания и даже выговоры наместнику. Тот разобиделся и оставил Предкавказье, чем привел слабый корпус де-Медема в состояние бездействия» (Проф. Н.Пальмов «Очерк истории Калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России», Калмыцкое государственное издательство, 1922 г., Астрахань).

Хан Убаши

Зима 1767-1768 гг. была холодной и малоснежной, и калмыки потеряли большую часть скота. Вместо помощи правительство приняло указ, запретивший продажу хлеба калмыкам в неустановленных местах (а до установленных можно было добраться не изо всех улусов). Калмыки голодали, а освободившиеся в результате падежа скота пастбища занимали и распахивали помещичьи крестьяне, казаки и немецкие колонисты. Неудивительно, что среди бедствующих кочевников появилась идея возврата в Джунгарию, население которой в большинстве своем погибло в результате маньчжуро-китайского нашествия 1757-59 гг. Калмыки знали об трагедии соплеменников, но воспринимали ее, очевидно, не так, как современные люди: в армии Цин сражались джунгары, перешедшие на сторону Пекина, и с берегов Волги казалось, что это не больше, чем переход части джунгар на сторону сильной буддийской, а значит, родственной империи (в конце концов, последний джунгарский правитель, сопротивлявшийся цинскому Китаю, Амурсана, сам в свое время был посажен на престол цинскими войсками). Такое отношение подогревалось тем, что некоторые джунгарские тайджи (например, нойон Шеаренг), бежавшие после гибели своего государства на Волгу, призывали соратников вернуться на историческую родину. Для того, чтобы ярче высветить характерный портрет монгольского феодала, скажем два слова о Шеаренге: «Шеаренг был одним из последних героев из джунгарских нойонов. Находясь в окружении цинских войск, в сложнейшей ситуации предательства своих, он сумел вырваться, вывести свой улус, убив при этом китайского полководца Танкалу и предателя - князя Хошоци» (Митиров А.Г. Ойраты-калмыки: века и поколения. - Элиста: Калм. кн. изд-во, 1998. - 384 с.: ил.)

Очевидно, жизнь в России казалась таким более тягостной, чем былое вольное существование. Весьма вероятно, что такие, как Шеаренг, имели контакты с маньчжурами в Синьцзяне – через оставшихся в Джунгарии родственников. Пекин был заинтересован в поселении калмыков, отличавшихся высокой боеспособностью, на разоренных землях Джунгарии.

«Мысль о переселении в Джунгарию, периодически возникала в сознании калмыцких ханов. Жена хана Аюки - Дармабала, будучи племянницей Цеван Рабдана, при жизни мужа и после его смерти не раз предлагала калмыкам откочевать на родину. Еще сильнее откочевочные настроения возродились после уничтожения Джунгарии и прибытия оттуда около 40 тысяч беженцев. С другой стороны, с 1760-х годов усилилось давление центральных русских властей, которые ограничивали власть калмыцкой знати, пытались обратить народ в православие. Кроме того, на Волгу стали массово переселяться русские и немецкие крестьяне, что приводило к столкновениям с кочевниками, уменьшению пастбищных территорий, а местные власти потакали крестьянам и, наоборот, ужесточали требования к кочевникам. Все эти факторы были той почвой, на которой зрело решение об откочевке в Джунгарию. Особенно активно агитировали за откочевку лама Лоузанг-Джалчин и джунгарский нойон Шеаренг. Они рисовали перед тщеславным наместником калмыков Убаши радужные картины освобождения от ярма царизма и православия, занятия свободных джунгарских пастбищ и создания нового независимого ойратского государства. В конце 1760-х годов среди калмыцких тайшей окончательно созрел план перекочевки в Джунгарию и создания там нового калмыцкого государства. Наверняка план был согласован с Китаем. К тому времени китайско-монгольские войска, заняв территорию Восточной Джунгарии, нуждались в людских ресурсах для заселения недавно образованного Западного края - Синьцзяна - и защиты от казахов. Кризис Калмыцкого ханства, усиление настроений к перекочевке, желание калмыцкой знати избавиться от “пеньковых недоуздков России” были на руку Китаю» (Уход 2/3 Калмыков в "китайскую" Джунгарию», сайт «История и жизнь калмыков в Лиманском районе», Erenten M).

«Смотрите, - говорил Цебек-Дорджи на одном собрании, - ваши права ограничиваются во всех отношениях. Русские чиновники обращаются с вами ужасно, а правительство хочет поделать из вас землепашцев. Вот покрылись казачьими станицами берега Урала и Волги, вот и северные окраины степей заселены немцами; еще немного времени, и будут заняты Дон, Терек, и Кума, а вас стеснят на безводных пространствах и погубят ваши стада, единственный источник вашего существования. Уже приказано представить в заложники сына Убуши и определено, чтобы 300 человек из лучших калмыков жили в столице. Вам очевидно теперь ваше положение, и в будущем остается одно из двух - или нести на себе тяжелое бремя рабства, или удалиться из России и, таким образом, положить конец всем бедствиям. Известно, что сам Далай-лама указал два года, в которые можно совершить переход в Джунгарию. Эти два года теперь настали» (Проф. Н.Пальмов «Очерк истории Калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России», Калмыцкое государственное издательство, 1922 г., Астрахань).

Спор о причинах исхода калмыков из России беспредметен. Имели место оба фактора. Усиливавшееся давление российской власти, приведшее к ухудшению жизни простого народа и уменьшению самостоятельности калмыцкого дворянства, не вызывает сомнений. Об этом прямо писал А.С. Пушкин: «Русские приставы, пользуясь их (калмыков) простотою и отдаленностью от средоточия правления, начали их угнетать. Жалобы сего смирного и доброго народа не доходили до высшего начальства: выведенные из терпения, они решились оставить Россию и тайно снеслись с китайским правительством. Им не трудно было, не возбуждая подозрения, прикочевать к самому берегу Яика. И вдруг, в числе тридцати тысяч кибиток они перешли на другую сторону и потянулись по киргизской степи к пределам прежнего отечества» (Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. - М.-Л.: Издательство АН СССР, 1950. - Т. 9, кн. 1. История Пугачёва). Не вызывает сомнений и успешная работа агентуры Цин среди калмыков. Свою роль сыграло и, мягко говоря, легкомыслие калмыцкого дворянства, поднявшего народ на переход в тысячи километров, по территориям обитания злейших врагов – казахов, которые непременно должны были получить помощь России.

Последнее Великое Кочевье

Исход тщательно готовился три года. 5 января 1771 г. нойоны во главе с ханом Убаши подняли улусы, кочевавшие по левобережью Волги, и двинулись в Джунгарию. Их долгий путь проходил через казахские степи. По разным данным, в последнее в мировой истории Великое Кочевье вышло 33 – 50 тысяч кибиток, или от 170 до 210 тысяч человек, хотя эти цифры, по-видимому, преувеличены. В путь двинулись в основном торгоуты и хошуты, а племя дербетов, кочевавшее на правом берегу Волги (40-60 тысяч человек), осталось в России. До сих пор продолжаются споры: то ли эта часть калмыцкого народа не была согласна с переселением, то ли не замерзшая Волга помешала им принять участие в великом исходе.

Царское правительство приказало яицким и оренбургским казакам перехватить калмыков, но казаки либо действовали вяло, либо наотрез отказывались преследовать калмыков: сказалось жестокое давление, оказывавшееся правительством не только на калмыков, но и на казачество, лишавшееся своих прав и привилегий, земель и традиционного самоуправления. В поэме С.Есенина «Пугачев» отказ яицких казаков нападать на уходящих калмыков передан в трогательных словах, приписываемых автором одному из атаманов:

Он ушел, этот смуглый монголец,

Дай же Бог ему добрый путь,

Хорошо, что от наших околиц

Он без боли сумел повернуть.

Часть казаков все же попыталась исполнить приказ, но калмыки разбили казачьи сотни, сожгли 5 крепостей и 6 форпостов и переправились через Яик. Калмыки рассчитывали стремительными ударами разгромить враждебный Младший казахский жуз хана Нурали – подданного России, и прорваться в Восточный Казахстан, где были кочевья Старшего жуза, вассала империи Цин. Там они рассчитывали получить помощь, после чего можно было спокойно двигаться в Синьцзян.

Маршрут движения калмыков по казахским землям

Поначалу казалось, что план хана Убаши успешно осуществляется: в первых схватках калмыки опрокинули казахов и двинулись на восток. Однако воины хана Нурали, не принимая боя, непрерывно кружили вокруг огромного каравана, обстреливая калмыков из луков и ружей, угоняя скот и нападая на отставших. В Центральном Казахстане к преследователям присоединились и воины Среднего жуза, и калмыкам стало совсем плохо: не только скот, но и женщины и дети, выбившись из сил, отставали и попадали в плен.

Сражение калмыков с казахами

Обессилевшие и понесшие большие потери, калмыки все-таки прорвались к озеру Балхаш, где они рассчитывали оторваться от преследователей и получить поддержку Старшего жуза. Однако получилось все наоборот: хан жуза Аблай объединился с силами Нурали и воинами Среднего жуза. Калмыки оказались окруженными врагом, превосходившим их по численности. После трех дней переговоров стало ясно, что казахи не пропустят кровных врагов, и калмыки пошли на прорыв. Завязалась ожесточенная битва, в которой у калмыков не было никаких шансов на победу. Среди казахов бытует мнение, что хан Аблай, не желая злить маньчжуров, пропустил калмыков, но доказательств этому нет. Как бы то ни было, примерно 20 тысяч калмыков вырвались из окружения, с трудом отбились от нападений уже киргизских воинов, и добрались до границ Китая, где их ждали маньчжурские караулы. Остальная масса людей была частью перебита казахами, частью – в основном женщины и дети – попали в плен и были стали рабами победителей.

Великое Кочевье привело к великой трагедии. Большая часть калмыцкого народа умерла от голода и холода в зимней степи, погибла под казахскими саблями или превратилась в рабов.

Уцелевших калмыков власти Цин поселили на прежних землях Джунгарии. Они спаслись от смерти, но не стали свободными кочевниками, и не получили не только независимости, но и автономии: маньчжурская империя прекрасно помнила, какой грозной силой были свободные джунгары. Иммигранты были поселены в отдельных военных округах, управлявшихся цинскими военными администраторами (неважно, что часть из них были джунгарами). Их свобода передвижений была сильно ограничена, налоги установлены высокие, а военная служба – пожизненная. Неудивительно, что очень скоро многие калмыки начали думать о возвращении в Россию. Но их жестко контролировали военные силы империи Цин, и пробраться через кордоны смогли лишь единицы.

А у калмыков, оставшихся в России, началась другая история. Калмыцкое ханство было упразднено, брошенные эмигрантами земли – заселены русскими, немцами, татарами. Сильный, многочисленный народ, значительная военная сила Российской империи, стал небольшим этносом, кочующим в сухой степи между Манычем и прикаспийскими Черными песками…