Страна Амдо: дневник путешествия по Восточному Тибету

АРД начинает серию публикаций, составляющих "Дневник путешествий" нашего автора Ирины Гарри.

Вместо предисловия

В течение трех лет я провожу исследования в Восточном Тибете в рамках проекта Российского гуманитарного фонда «Традиция и инновация в Восточном Тибете». Записи моего дневника опубликованы в журнале “Байкал” в 2013-2014 годах. По просьбе друзей выложить дневник в интернет я решила изменить его формат, представив в виде отдельных блогов, дополнить фотографиями и видео и опубликовать на сайте АРД.

Страна Амдо

В предыдущих публикациях в АРД о Кхаме я уже писала, что так называемый Большой Тибет состоит из трех частей: Уй-Цзан, Кхам и Амдо.

Об Амдо написано много интересного, начиная с записок путешественников вплоть до объемных монографий. Примечательно, что наиболее обстоятельная информация о крае имеется благодаря нашим соотечественникам – великим исследователям Внутренней Азии Н.М. Пржевальскому, Г.Н. Потанину и П.К. Козлову, нашим знаменитым землякам – бурятским ученым Базару Барадину и Гомбожапу Цыбикову.

Приведем некоторые выдержки из знаменитого труда П.К. Козлова «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-хото» по материалам экспедиции 1907-1909 годов (М., 1948):

“Амдо – горная страна, северо-восточный угол Тибетского нагорья, привольно раскинулась к югу от альпийского бассейна Куку-нора до границ Сычуани с одной стороны и Гань-су – с другой...

Приблизительная цифра общего населения Амдо, его воинственных тибетских племен, выражается в пятистах тысячах обоего пола. Амдосцы делятся на оседлых, располагающих своими селениями и пашнями в низовьях долин до 8 000 – 9 000 футов (2 440 – 2 740 м) над уровнем моря, и кочевников, переносящих свои банаги в области альпийских пастбищ.

Как и восточно-тибетцы, амдосцы в политическом отношении представляют независимые племена, которые подчиняются лишь номинально. Китайцы совершенно не вмешиваются во внутреннюю жизнь амдосцев и ограничиваются редкой посылкой своих чиновников с военным отрядом для взимания дани...

В своих разбойничьих набегах, которые являются одним из главных занятий кочевых амдосцев, они подчиняются своим предводителям. Не имея никаких писаных законов, они в своей общественной жизни руководствуются обычным правом...

Виденные нами амдосцы по наружности ничем существенным не отличаются от описанных нами на страницах моей книги «Монголия и Кам» восточных тибетцев. Они имеют тот же средний рост, то же плотное, коренастое сложение, те же большие черные глаза, тот же не приплюснутый, иногда даже орлиный нос и те же средней величины уши.

Одежда и жилище у кочевых амдосцев одинаковы с таковыми восточных тибетцев. Нравы и обычаи также очень близки; разница может быть наблюдаема только при детальном изучении тех и других обитателей (с.232-233)”.

Таким образом, Амдо – это часть Большого Тибета. С XVIII века со времен Цинской империи Кхам и Амдо находились под формальным контролем Китая. Однако этот контроль был чисто номинальным, тибетцы Кхама и Амдо подчинялись только своим местным лидерам – князьям и ламам-перерожденцам, игнорируя как китайские власти, так и правительство Далай-ламы. Такая ситуация продолжалась вплоть до прихода к власти коммунистов в 1949 г., после чего Кхам и Амдо были инкорпорированы в состав КНР де-факто.

В настоящее время Амдо административно разделен между тремя китайскими провинциями в качестве тибетских автономных округов. Всего таких округов в этнографическом Тибете десять. Округ Нгаба-Цян относится к провинции Сычуань, остальные округа входят в состав провинций Цинхай (97%) и Ганьсу (13%). К сожалению, у меня нет последних данных переписи населения КНР.

По данным 2000 г. всего тибетцев в КНР было 5 416 000 человек, среди них 2 427 000 проживали в Тибетском автономном районе и составляли 44, 8 % всех тибетцев. Сейчас тибетцев около 6 миллионов, приблизительно половина на половину в политическом и этнографическом Тибете. В соответствии с этим амдосцев в настоящее время насчитывается минимум один миллион, если не полтора.

Продолжение следует...

Справка

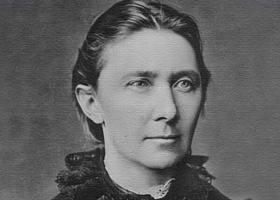

Ирина Регбиевна Гарри - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Окончила восточный факультет СПбГУ по специальности «история Китая», училась в аспирантуре Института востоковедения РАН, работала преподавателем китайского языка в Бурятском государственном университете, приглашенным исследователем в университете Канагава (Япония), институте Кеннана (США). В последнее время занимается антропологическими исследованиями в Восточном Тибете.

Фото: Ирина Гарри

В сюжете: Ирина ГарримонголоведытибетологияТибетВосточный Тибет