От перебежчиков до вице-мэра Москвы. Как в России появились корейцы

Самыми именитыми корейцами считаются экс-заместитель Юрия Лужкова Сергей Цой и его супруга певица Анита Цой.

Из всех наций и народностей, которые натурализовались в России, не обо всех можно сказать, когда именно они появились в Русском государстве. Но пришествие в Россию корейцев история обозначила с точностью до года и даже до месяца. И появились они, как говорится, в нужное время и в нужном месте.

Вселение по факту

Раньше всех о появлении корейцев на территории России сообщил в своём докладе по инстанции поручик Василий Рязанов. Это и стало самой первой официальной информацией о данном неожиданном факте. В 1863—1866 годах Рязанов командовал 4-й ротой 3-го линейного батальона Восточной Сибири в посту Новгородский, ныне порт Посьет. Одновременно он был начальником самого поста, осуществляя здесь всю полноту военно-административной власти.

В сентябре 1864 года на основании донесения поручика Рязанова свою докладную записку составил исправляющий должность инспектора линейных батальонов Восточной Сибири полковник Фёдор Ольденбург. О появлении корейцев в русских пределах он известил военного губернатора Приморской области адмирала Петра Казакевича: «…командующий этой ротой мне доложил, что 14 семей в числе 65 душ обоего пола перешли из Кореи в январе месяце сего года в Приморскую область, построили фанзы в верстах 15 от поста Новгородского, успешно занимаются огородничеством, земледелием и обещают по своему трудолюбию быть вполне полезными хозяевами».

Так было основано первое невоенное поселение в Южно-Уссурийском крае с названием Тизинхе. Не прошло и года, как в долине реки Тизинхе (теперь река Виноградная) был снят первый урожай кукурузы, проса, ячменя, и овощей. При этом корейские крестьяне помогли русским военным сделать многопудовый запас гречневой крупы. «Греча в полном семени, провеяна и по сходной цене, чем довольны обе стороны», — сообщал интендантам в пост Владивосток поручик Рязанов.

Через год по соседству, в долине одноименной реки, появилась корейская деревня Янчихе. Сегодня это село Цуканово на берегу реки Цукановки. Вскоре по берегам Адими, Сидеми и Мангугая, переиначенных в 1972 году в Пойму, Нарву и Барабашевку, стали возникать всё новые и новые корейские поселения, их и на карту не успевали наносить... То же Адими «обросло» по реке Верхним Адими и Нижним Адими. И так по всем местным рекам, а то и без всякой к ним привязки. Прямо от российско-корейской границы «инородческие поселения» стали множиться, будто грибы после дождя. А лучше сказать — словно сосульки в нечаянную зимнюю оттепель, ведь корейцы рвались на российскую территорию в основном в зимнее время.

Почему именно зимой?

Корейские простолюдины — «пхёнмины» — в полном смысле слова бежали из своей страны. Бежали от продолжавшихся несколько лет подряд неурожаев и голода. Бежали от безземелья и непосильного гнёта феодалов-«янбанов», от притеснения «вонов» — ненасытных и безжалостных чиновников. Если у корейских перебежчиков что и оставалось, так это только жизнь. И рисковали они в полной мере: или пан, или пропал, ведь попытки покинуть Корею карались смертной казнью. Именно так проявляла себя феодальная самоизоляция страны в эпоху династии Ли (1392—1910 годы). Когда Николай Пржевальский, путешествуя по Южно-Уссурийскому краю, сумел в октябре 1867 года посетить пограничный корейский город Кыген-Пу, то убедился в нешуточном преследовании самовольных эмигрантов. Начальник города «…по фамилии Юнь Хаб и в чине капитана …просил передать нашим властям, чтобы выдали обратно всех переселившихся к нам корейцев, и он тотчас же прикажет всем им отрезать головы».

От спасительной России отчаявшихся корейцев отделяла лишь пограничная река с удэгэйским названием Тумень-Ула. Сейчас она обозначена по-русски как река Туманная, а по-корейски — Туманган. Российско-корейская граница имела 16,4 версты (17,5 километра). Прямо по реке. Перекрыть такую границу по всей длине корейского берега сопредельным властям не составляло особого труда. В ширину Тумень-Ула была здесь от 70 до 95 саженей (150—200 метров), заметить можно было даже единственного пловца. Но корейские «пхёнмины» бежали в Россию не поодиночке, а целыми семьями, даже целыми деревнями: и женщины, и дети. Стариков тоже не бросали на произвол судьбы. При этом корейские перебежчики брали с собой все пожитки, всю хозяйственную утварь и домашнюю живность, гнали имевшуюся скотину. Как тут можно было быстро и незаметно переправиться через пограничную реку? Даже с учётом того, что река вполне оправдывала своё название насчёт туманов. Но где было взять неимоверное количество лодок, плотов, паромов и иных плавсредств? Поэтому корейские таборы могли брать реку только с ходу, то есть по льду! А при удачном побеге из Кореи зима давала затем время для подготовки к весеннему севу на новом месте.

Были ваши, стали наши

Царские власти не препятствовали приходу и расселению корейцев на совершенно свободных землях. Других землепашцев в Южно-Уссурийском крае просто не было. И корейские перебежчики оказались как нельзя кстати. Они и начали экономически осваивать Южное Приморье, как только пустынный край отошёл к России по Пекинскому трактату 1860 года. А русскому крестьянину оставался ещё год до отмены крепостного права да до трёх лет пешего пути, чтобы ступить на новые земли…

Первое русское поселение на территории Посьетского стана датируется 1867 годом. Речь идёт о селении Новокиевском, то есть о современном посёлке Краскино. Его основали отставные армейские и флотские нижние чины, вкладывая в название надежду на то, что Новокиевск превратится в «матерь городов русских» на тихоокеанской окраине России. А первыми жителями-переселенцами стали здесь воронежские, тамбовские и астраханские крестьяне. Им понадобилось немало времени, чтобы научиться совмещать опыт европейского земледелия с хозяйствованием в совершенно не знакомых природно-климатических условиях. Корейцам же достаточно было решиться на переход границы, чтобы стать свободными землепашцами под защитой русских военных.

Сами корейцы, будь то северные или южные, считают своё государство древнее Древнего Китая. Если истоки государственности Китая историческая наука находит в ХIХ—XVIII веках до нашей эры, то корейцы видят корни своего государства уже в глубине VI—V тысячелетий до н. э.! Если первая китайская династия Инь зародилась в бронзовом веке, то «основание корейского государства королём Тангуном» должно было произойти ещё в недрах каменного века, в эпоху позднего неолита. В принципе же Тангун является персонажем старинных корейских сказаний, оставаясь «сыном верховного небожителя и обращённой в женщину медведицы».

Что касается европейцев, они могли узнать о существовании Древнего Чосона, видимо, от китайцев. В частности, через венецианского купца и путешественника Марко Поло, который вернулся из Китая домой в 1295 году. Но по большому счёту, насколько известно, европейцы начали проникать в Корею только в конце XVIII века — в рясах миссионеров. Правда, попытки описания берегов Кореи делались несколько раньше, например французским мореплавателем Жаном Лаперузом в 1785—1788 годах. А Россию познакомил с Кореей глава православной миссии в Пекине отец Иакинф, в миру знаменитый востоковед и синолог Никита Бичурин. С 1806 по 1820 год — 14 лет подряд! — он изнутри изучал Китай и Северо-Восточную Азию. Познания о Корее и корейцах учёный черпал из китайских исторических и этнографических источников. Сам тоже имел встречи с «корёсцами», когда те, будучи вассалами Поднебесной, являлись к китайскому богдыхану с богатой ежегодной данью и подношениями.

Прямое соприкосновение русских с Кореей состоялось в ходе кругосветной экспедиции адмирала Евфимия Путятина на фрегате «Паллада». В апреле-мае 1854 года экспедиция картографировала восточные берега Кореи, начиная с островов Комундо на юге и кончая устьем реки Тумень-Ула на севере. Вот какими увидел корейцев писатель Иван Гончаров, который состоял секретарём при Путятине. В путевых очерках «Фрегат «Паллада» сообщается, что корейцы «и простой, и непростой народ — все были одеты в белые бумажные или травяные широкие халаты… кроме того, на всех надето было что-то вроде шаровар из тех же материй… Рослый здоровый народ, атлеты с грубыми смугло-красными лицами и руками: без всякой изнеженности в манерах, без изысканности и вкрадчивости, как японцы, без робости, как ликейцы… Славные солдаты вышли бы из них, а они заражены китайской учёностью и пишут стихи».

Спустя ровно десять лет русская военная администрация Южно-Уссурийского края нашла в лице корейских переселенцев чрезвычайно ценных государственных крестьян. Они обладали достаточным опытом возделывания земли в сыром муссонном климате среди сопок и по морскому побережью. Тем более что корейцы приходили со своим рабочим скотом и с необходимым набором сельскохозяйственных орудий. Таким образом, удавалось быстро и без особого напряжения для казны получить готовых, усердных земледельцев. Они давали возможность на месте решать проблемы продовольственно-фуражного снабжения армейских и флотских частей. А одновременно с обеспечением российских войск мясом и крупами, сеном и овсом корейцы исправно участвовали в строительстве и содержании дорог, в предоставлении гужевого транспорта для казённых нужд, то есть исполняли, как тогда было принято, дорожную и подводную повинность.

Через три года после первых донесений о перебежчиках была проведена первая перепись «русского» корейского населения. В отчёте чиновника особых поручений при военном губернаторе Приморской области Фёдора Буссе от 6 марта 1867 года значилось, что по рекам Тизинхе, Сидеми и Мангугай проживало 143 семьи в составе 750 душ, в том числе 419 мужского и 331 женского пола, включая детей. Они имели в своём хозяйстве 11 лошадей и 166 голов крупного рогатого скота в тягле. В среднем корейская семья состояла из пяти душ. Плюс 42 семьи из 134 человек, которые были вновь прибывшими и не успевшими найти себе место для поселения.

И воздвигли храм

Корейцы, выбиравшие Россию, основательно укоренялись на русской земле. Они охотно принимали подданство «белого царя». Исключительно по собственной инициативе корейцы построили в Тизинхе первый на стыке границ трёх государств — России, Кореи и Китая — православный храм. Сначала Свято-Иннокентьевская церковь была деревянной, а затем — из кирпича местного обжига. Обезглавленный в пору борьбы с религией храм и по сей день служит Российскому государству на одной из пограничных застав. А в богоприимные годы православный крест успел вознестись также на церковных куполах в Нижней Янчихе, Адими и Заречье, в Усть-Сидеми и Усть-Мангугайском. И по всему Посьетскому стану поплыл над сопками «малиновый звон». Под его сенью продолжали возникать новые поселения с корейскими названиями в русском произношении: Тальми, Ансан, Дюнсой, Намдон, Ходувай…

При построенных корейцами храмах, как заведено было тогда в России, начинали действовать церковно-приходские школы. В одноклассных школах с 3-годичным обучением занятия проводились или на корейском языке, или на русском и корейском одновременно. В двухклассных школах с 5-летним курсом ученики осваивали грамоту только по-русски. Мальчики и девочки посещали школы раздельно. В течение первого десятилетия 1900-х годов священники Тизинхинской Свято-Иннокентьевской церкви, Посьетской Петропавловской и Адиминской Николо-Александровской Фёдор Пак, Роман Ким и Василий Лян добились поголовной грамотности детей в окормляемых приходах.

На полуострове Краббе корейцы поставили церковь в честь апостолов Петра и Павла по случаю пребывания в Посьете в апреле 1873 года великого князя Алексея Романова. А в мае 1891 года на фрегате «Память Азова» прибыл в Посьет наследник Российского престола Николай Романов. Во Владивостоке и в Посьете он снова ступил на землю «государева Отечества», завершив после Японии свою зарубежную «кругосветку»

На берегу бухты Новгородская цесаревича встречали не только войска в парадном построении. Празднично одетых местных жителей пришло ещё больше. Но большинство тех людей были в невиданных для столичного глаза ханбоках — национальной одежде корейцев. При всей протокольной сдержанности Его Высочество не стал скрывать своего интереса к «подданным инородцам». Цесаревич имел весьма тёплый разговор с корейскими сельскими старостами, их потом пригласили в свиту, сопровождавшую высокого гостя по Посьету и окрестностям.

Ни тесноты, ни обиды

Посьетский, а ныне Хасанский район Приморья сразу превратился для корейских перебежчиков в основное место заселения. А под угрозой японских пушек в 1871 году очередная волна беженцев из Страны утренней свежести переполнила российское приграничье с Кореей. И властям Южно-Уссурийского края пришлось расселять корейцев за пределами Посьетского участка. Корейцы начали натурализовываться среди казаков и переселенцев из Центральной России, Белоруссии, Украины, Польши и Финляндии. Деревянный корейский плуг в ярме с красно-бурой скотиной стал вспарывать целину по долинам рек Суйфун (Раздольная) и Уссури, в Сучанской (Партизанская) и Приханкайской долинах и далее по Амуру. Где бы ни селились корейцы, отношения с россиянами европейского происхождения, как отмечает сегодня профессор Пусанского университета Ли Че Хёк, «протекали на фоне толерантности и способности к ведению диалога». Собственно, так оно и было, учитывая весьма широкую межкультурную коммуникацию при освоении Дальнего Востока и Приморья.

В 1871 году правительство решает перенести главный тихоокеанский порт России из устья Амура (Николаевск) в бухту Золотой Рог (Владивосток). Назначенному начальником порта Владивосток контр-адмиралу Александру Кроуну для устройства порта «…предоставлено было право… найма рабочих из китайцев и корейцев»8. Появившиеся во Владивостоке корейцы «… для приискания себе заработков, занимают места… устраивая себе для жилья землянки». А к 1893 году во Владивостоке возникает целый квартал для выходцев из Кореи. В топонимике города квартал носил название Корейской слободы (на месте современной улицы Хабаровской). В кратком историческом очерке, изданном в 1910 году к 50-летию Владивостока, его первый летописец Николай Матвеев отмечал под 1893 годом: «в корейском обществе насчитывалось уже 2816 человек, в том числе женщин 86 и 50 человек детей. Домохозяев корейцев в городе было 29. Собиралось в год разных налогов около 9 тысяч рублей… У корейцев существовал даже свой суд… свой общественный старшина и другие должностные лица, состоящие на жалованьи»10. И далее, в 1898 году, «составлен приговор» об открытии в городе русско-корейской школы с ассигнованием 3 тысяч рублей.

В последующие десятилетия число российских и советских корейцев на Дальнем Востоке стабильно росло. Их прибавление шло за счёт новых перебежчиков и естественного прироста. Корейская диаспора расселилась по всему Приморью и распространилась по Приамурью, вплоть до Забайкалья. Свои корейские общины имели все дальневосточные города, начиная с региональных «столиц» — Владивостока и Хабаровска.

Лишь дважды наблюдалось некоторое снижение численности корейцев на Дальнем Востоке. Первый спад в этой динамике произошёл в 1916 году в связи с Первой мировой войной. Став союзником Японии по Антанте, Россия вынуждена была блокировать стихийную иммиграцию из аннексированной японцами Кореи. Ну а в 1929—1937 годах корейцы побежали от «сплошной коллективизации» и от «решения национального вопроса», предпочитая занятые японцами Корею и Маньчжурию стране побеждающего социализма. «Пиковое» в 1929 году 180-тысячное корейское население Дальнего Востока сократилось к 1937 году до 172 тысяч. А осенью 1937 года корейцы в принудительном порядке были поголовно выселены с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Но это тема для отдельного разговора.

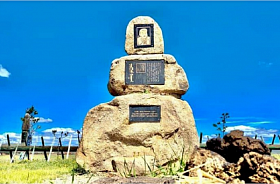

В год 140-летия появления в России «чосон сарам» — людей Страны утренней свежести — был объявлен общероссийский национально-культурный фестиваль корейцев. На протяжении 2004 года фестиваль проходил во Владивостоке, в Хабаровске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве. В городах поменьше — Уссурийске, Находке, Батайске, где живут сегодня российские корейцы, тоже прошли свои торжества. Затем фестиваль плавно перерос в мероприятия 2005 года, связанные с 60-летним юбилеем освобождения Кореи от японских оккупантов советскими войсками в 1945 году. Начало торжествам положило открытие мемориального камня в долине реки Виноградной, где появилась когда-то первая корейская деревня на русской земле, — Тизинхе. С её первых жителей и «пошла» почти полумиллионная диаспора нынешних российских корейцев. И везде корейцев знают как трудолюбивых, упорных и уверенных в себе оптимистов.

Самыми знаменитыми российскими корейцами сегодня являются Анита Цой и ее муж политик Сергей Цой. Но в более узких кругах Сергея Цоя знают как мастера каратэ, которым он занимается много лет и имеет черный пояс. Еще во время учебы в университете Цой завоевывал призовые места в чемпионатах СССР. Сергей говорит, что его увлечения – это игра на гитаре и спорт. Политик и бизнесмен имеет несколько государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством», Почета, Дружбы, а также несколько медалей от правительства Москвы.

Сергей Цой

Сергей Цой женился на Аните Ким в 1990 году. У пары родился сын Сергей. По словам звезды, когда она решила заняться музыкальной карьерой, муж ей не помогал и даже был против этого. Но выглядит такая версия малоубедительно, так как начинающая певица достаточно быстро сделала карьеру, что вряд ли было возможно без подключения ресурсов мужа. Но, так или иначе, сегодня Анита Цой является очень популярной.

Источник: istrodina.com