Военно-политическая история Восточной Азии в летописях и фольклоре бурят

Письменные и фольклорные тексты бурят демонстрируют неожиданно много сюжетов и мотивов, связанных с историей и культурой Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Приданое невесты» или войско?

С середины 18 века бурятские любители истории начали создавать повести (туужа) и исторические очерки (тγγхэ), рассказывающие в том числе о событиях предшествовавших прибытию первых русских в Бурятию. На начальном этапе письменные памятники опирались в основном на существовавшую в то время традицию исторических преданий, в свою очередь, частично восходившую к не дошедшим до нас письменным источникам. В 19 веке ситуация сильно изменилась, летописцы этого периода были менее склонны к народной традиции, но стремились к подгонке известных им исторических сюжетов к сведениям из популярных монгольских летописей. Динамика трансформаций летописных приоритетов ярко прослеживается по хоринским памятникам, особенно по циклу сюжетов о возвращении хоринского племени в Бурятию из загадочной страны на юго-востоке.

В цикле великого возвращения на родину предков одно из центральных мест занимает сюжет о так называемом энжэ, в качестве которого предки нынешних хоринцев были собраны и отделены от остальных сородичей. В дальнейшем именно эта группа в результате бурных военно-политических событий 16-17 веков отошла в Бурятию. Это была не единственная группа хоринцев, вернувшаяся на родину предков, но самая большая из них.

Сам термин энжэ в современных монгольских языках стал обозначать «приданое невесты», поэтому в сюжетах о формировании хоринцев появился мотив принцессы Бальжин, которая получила людей хоринского племени в качестве своего приданого. Другой, более ранний, мотив на ту же тему рассказывает об энжэ, которое получил солонгутский принц Дай-Хун-тайджи. Безусловно, ранняя версия ближе к историческим реалиям монгольского средневековья, потому что в средние века инджу было не приданым невесты, а феодальным уделом для ханского сына. Еще ранее инджу назывались войска, которые выделяли для оккупации и заселения завоеванной территории. Вот, что писал персидский историк на службе монгольских ханов Рашид-ад-дин:

«…из всех прочих войск, – из тех, что принадлежали, роду Екэ-нойона, и из тех, какие принадлежали другим царевичам, – выделить с каждого десятка по два человека, не входящих в счет [войска], дабы не уменьшилось основное его число, и все отдать в инджу Хулагу-хану, чтобы он отправился в те владения и обосновался там, а когда завоюет [те места], то страна вместе с войском будет принадлежать ему и его детям».

Хулагу, конечно, не был единственным монгольским принцем, который когда-либо получал инджу, пример с его войском просто иллюстрирует принцип применения термина. Мотив «приданого» принцессы Бальжин или принца Дай-хун-тайджи является поздней народной интерпретацией монгольского института инджу в имперскую эпоху. Хоринцы в определенный период той эпохи составляли именно войско, предназначенное для похода в какую-то страну и заселения ее территории. Возможно, формирование такого рода войск с участием хоринцев в истории происходило не единожды.

Если говорить о периоде 16 века, к которому летописцы приурочивали сюжет об инджу Дай-Хун-тайджи, то надо учитывать тот факт, что ранние версии говорят о формировании такого войска из числа подданных отца этого принца. Поздние тексты повествуют о выделении хоринцев то из числа тумэтов, то чахаров в «приданое за Бальжин», тогда как изначально речь шла о разверстке из числа солонгутов.

Женившийся на Бальжин принц Дай-хун-тайджи считался сыном правителя с маньчжурским титулом бэйлэ по имени Бγγбэй. Этот князь провел разверстку среди СВОИХ подданных, солонгутов, и выбрал оттуда тех людей, что составили группу, позднее ставшую хоринскими бурятами. Иными словами, эта группа хоринцев была набрана среди населения солонгутского княжества, причем можно полагать, что принцип разверстки был не этническим, а подобным тому, какой был применен при выделении инджу для Хулагу.

«С каждого десятка по два», или как-то иначе, но выбирали, скорее всего, не по племенам/родам, а именно проводили разверстку среди всего населения княжества. Отсюда следует вывод о том, что под названием «солонгуты» скрывается население феодального владения, среди которого значительную часть составляли сами хоринцы. Это объясняет, почему хоринские источники считают, что «большая часть народа хори осталась там (на юго-востоке)».

В хоринском сознании представление о многочисленном единокровном народе, который попал под власть маньчжуров сохранялось очень долго, хотя ассоциация хоринцев с солонгутами уже к 19 веку ослабла до такой степени, что последних стали считать каким-то другим племенем. Записи исторического фольклора 19 века показывают, что хоринцы объясняли свои набеги на южных соседей желанием «освободить своих сородичей от рабства и подчинения». К тому времени хоринцы уже начали думать, что они «освобождали» своих соотечественников от власти халха-монгольских ханов, но в ряде записей все-таки фигурируют маньчжуры.

Юаньские лоялисты из Кореи

Остаётся понять, когда же впервые хоринцы были поверстаны в состав войск инджу и кто был тем князем, что получил это войско. Традиция считает, что это произошло примерно в 1590-х годах или чуть ранее. Народная версия остаётся вполне рабочей, до поступления новых данных её невозможно просто отринуть, но мы рискнем предположить, что впервые (но не факт, что в последний раз) мотив инджу применительно к хоринцам появился в эпоху Монгольской империи. Если принять во внимание поздние варианты сюжета, то в них вместо наследного принца фигурирует принцесса.

В истории имперской эпохи есть один регион, где сходятся воедино три мотива — инджу, принцесса и термин солонгут. Начнем с последнего. Солонга — это одно из монгольских названий Кореи, а солонгос — название корейцев. Эта та страна, которая на исходе власти монгольской династии Юань поставляла ханскому двору знатных девушек и сама получала монгольских княжон и принцесс в жены своей знати.

Корейские историки пишут, что монголы под разными предлогами стремились насытить Корею своими солдатами, и одним из таких предлогов были монгольские знатные дамы, вместе с которыми в страну пребывали отряды, именуемые инджу. Снабжение гарнизонов инджу тяжким бременем ложилось на плечи «корейских трудящихся».

Наиболее «монголизированным» регионом Кореи стал крупный остров Чеджу на юго-востоке страны, но монгольские отряды в большем или меньшем количествах присутствовали в разных уголках страны. В конечном итоге многочисленность монгольских воинов в Корее сыграла свою роль в удержании власти Юань в этой стране. Более того, после падения Юаней в Пекине Корея еще несколько лет формально подчинялась монголам и даже посылала войска в Ляонин против китайцев. Окончательный разрыв с монголами произошел одновременно с падением династии Корё и утверждением новой династии Чосон.

На протяжении нескольких десятилетий Корея избавлялась от монгольского влияния и, как несложно представить, происходило это на фоне постепенного исхода монгольских лоялистов из страны. Если какая-то часть хоринцев находилась в Корее, то в это время им пришлось бы отступить оттуда в сопредельную Маньчжурию. При этом, сама Корея тогда сменила название с Корё на Чосон, что могло повлиять на то, чтобы у монголов сложилось впечатление будто старые «корейцы» ушли с полуострова.

Возможно, какую-то роль сыграло и созвучие названий Корё и Хори. Тогда-то юаньских лоялистов как раз и могли прозвать «корейцами», т.е. солонгосами или солонгутами по-монгольски. Интересным фактом в этой связи является то обстоятельство, что хоринцы Корею называют не Солонгос, как другие монголы, и не Солха, как маньчжуры, а Гуулин, что является китайской версией названия Когурё, т.е. Корё.

Хоринцы совершенно четко различают солонгутов, которых поначалу воспринимали как своих братьев, и корейцев (гуулин), с которыми поддерживали тесные связи, но никогда не воспринимали родственными себе.

Императорская радуга

Слово солонго (бур. hолонго) в монгольских языках также означает радугу и пушного зверька колонка (кстати, в русском языке слово колонок, вероятно, является заимствованием из бурятского hолонго). Два этих значения не обошли стороной поздние (19-20 вв.) сюжеты хоринских письменных памятников и фольклора.

В монгольских летописях рассказывается о Джугэ, предводителе китайского восстания против власти Юань: «В год дерева-обезьяны у старика Чжуй из фамилии китайских Джу родился сын Джугэ, и тогда к его дому протянулась радуга». Монгольские летописцы в собирательном образе Джугэ отразили свое представление о характере «восстания красных повязок», разрушившего власть Юань. Наиболее удачливый предводитель красных повязок Чжу Юаньчжан стал первым императором династии Мин.

Бурятские летописцы, считавшие монгольские летописи в высшей степени авторитетным источником, обнаружив в них сюжет о Джугэ и радуге, сопоставили с хоринскими сюжетами о солонгутах (солонго - «радуга») и принцессе Бальжин. Поскольку в фольклоре бытовала версия сюжета, относящая события к временам падения Юань, и называвшая Бальжин дочерью Тогон-Тэмура (последнего императора Юань в Пекине), то решили, что эта радуга над местом рождения Джугэ имеет какое-то отношение к последующей истории солонгутского княжества. Прослеживая путь трансформаций по хоринским письменным и фольклорным памятникам получаем исключительно занимательную картину.

Летопись Саагиева называет китайского предводителя Ехэ ноён по имени Даймин Юхунва. Свод Хобитуева величает его Зохо (Йохо) ехэ тγшэмэл, т.е. тут термин Ехэ осмыслен как «великий», а именем выступает Зохо (Йохо). Летопись Юмсунова зовет того же самого сановника Його-нойон «из китайского рода Юй», а очерк Агвана Доржиева – Ега-нойон. В записанной Ц. Жамцарано легенде шамана Тухурёна этот персонаж назван Его-нойон. Вряд ли может быть простой случайностью столь большая популярность какого-то китайского императора в письменных памятниках хори-бурят. Его неспроста упоминали все основные хоринские авторы, они считали сюжет о нем как-то связанным с собственной историей. При этом, летописцы того времени не удосуживались описывать какие-то подробности этой связи, очевидно, считая, что читатели их и так сами понимают. Так оно и было, в фольклоре хоринцев когда-то бытовала масса подробностей, о чем ниже мы расскажем.

Самым ярким моментом тут является то, что хоринцы использовали имя этого китайского императора в очень старой форме (Йога/Ёго), которая использовалась в записях примерно до конца 15 века. Позднее монголы в основном стали писать Jüge. Это означает, что хоринцы имели доступ к каким-то старинным монгольским документам, и возможно, они читали и переписывали их еще до возвращения в Бурятию. Впрочем, для понимания истории хоринцев в тот период важно то обстоятельство, что в ряде источников они используют термин Ехэ, а другой его вариант — Ёго (Його) в фольклоре бытует почти исключительно как название некой страны, где они жили до возвращения на родину предков.

В широко известной по всей Хории песне «Наян наваа» есть строка «байдан Ёго», и в данном случае названием легендарной страны является не «Наян наваа», а Ёго (в нестихотворном фольклоре — Ёго орон «страна Ёго»). Тот факт, что термин Ёго в летописях иногда заменяется на Ехэ, наводит на мысль, что бытовал когда-то и такой вариант названия страны. Княжество с таким названием действительно существовало и его правитель в 16-17 вв. носил маньчжурский титул бэйлэ.

На стыке между восточными монголами (хорчины и другие) и маньчжурами в тот период располагалось могущественное княжество Ехэ, владетели которого по происхождению были монголами. Маньчжурские летописи пишут, что главным из четырех княжеств Хулунского союза (Хада, Ула, Хойфа и Ехэ) было Ехэ, династия правителей которых была монгольской из племени тумэт. Эти тумэты жили в юго-западной Маньчжурии достаточно давно и сначала уживались с династией Нара, но впоследствии свергли ее, с того времени провозгласив свою династию под названием Ехэ. Князья этого правящего дома поддерживали тесные контакты с хорчинами, а позднее роднились с чингисидами из Чахара. Последнее обстоятельство говорит о том, что сами Ехэ не были чингисидами (те не роднились внутри своего «золотого рода»). Вероятнее всего, эти маньчжурские тумэты были восточной ветвью хори-туматов, которую монголы в доманьчжурских летописях именовали солонгосами или солонгутами (кстати, отличая их от солонов; в одном тексте монголы упоминали оба племени, не смешивая их: solon и solongγud / solongγos).

Те солонгуты 14-15 веков, о которых писали монгольские летописцы, безусловно не были корейцами, потому что жили где-то на востоке от монголов, но не очень далеко от них. У солонгутов скрывался от ойратов сын знаменитого батура Шиошитэя, а потомок солонгутского правителя Сангулдара по имени Сагада был полководцем у монголов и ходил в походы до Онона; словом, этот народ очень активно участвовал в тогдашней монгольской военно-политической жизни. Хоринцы довольно долго помнили о том, что солонгутами называли их самих, а их княжество — Ёго, но с 19 века летописцы начали отдавать приоритет монгольским летописям и строить свои версии. Так появились «Ёго-нойон», связь с образом императорской радуги и так начали смешиваться сюжеты разных эпох, в частности, история принцессы Бальжин стала датироваться то временем падения Юань в Пекине, то датами правления Лигдан-хана Чахарского. Однако западная ветвь хори-туматов, видимо, чуть дольше помнила реальную историю термина солонгут.

На западе Бурятии, на берегах Ангары, осели более ранние выходцы из Маньчжурии — хоринские роды шарайт и хангин. Они отделились от основной массы хоринцев еще в Маньчжурии и отошли сначала в Ордос, откуда через Керулен и Саяны вернулись на древние хори-туматские земли на Ангаре. Они-то сохранили термин солонго в бурятской форме hолонго, правда, переосмыслив его в значении «колонок». Дух, прозванный hолонгото γбгэн (или hолонгото эжэн), стал онгоном, распространенным как у ангарских, так и (по свидетельству Т.М. Михайлова) у восточных хоринцев. При этом, среди западнобурятских родов некоторое время русскими фиксировался род соленгут. Не исключено, что это было собирательным названием для ангарских хоринцев, позднее вытесненным более конкретизированными этнонимами шарайт и хангин.

Продолжение следует.

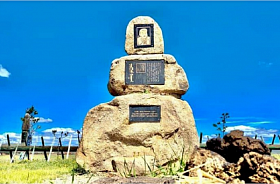

Фото: Художник Ганбат Бадамханд/Ganbat Badamkhand

В сюжете: хорихори-бурятыфольклор бурятвоенная история Азиивоины Азиилетописи хори-бурятХулагу ханКореясолонгоЮаньдинастия ЮаньМаньжоу-ГоМанчжурия