Предки бурят в раннем средневековье. Часть 2

Информация в летописях 7-11 веков находят массу созвучий в бурятской, якутской и эвенкийской этнокультурной стихиях. Все они показывают, что уже более тысячи лет тому назад степные и горские группы монголов осваивали северные и крайние западные территории современных Республики Бурятия и Иркутской области, контактировали с еще более далекими северными племенами. По древним путям в тайге уже тогда шел интенсивный культурный обмен.

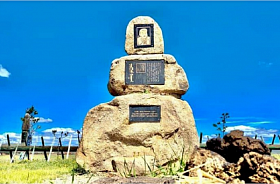

Наскальные рисунки конных воинов в Северо-Западной Бурятии и вооружение древнебурятских племен 10-14 вв. Топоры (р-н Байкала), сабли (басс. р. Ангара и р. Селенга), наконечники копий и дротиков (р-н Байкала)

Продолжение, начало здесь

Говоря о расселении племен, соседствующих с байегу (баягутами) на севере и северо-востоке, мы должны помнить о том, что эти данные в немалой части берутся из относительно поздних сочинений, которые компилировали тексты времен династии Вэй (4-6 вв.). К моменту записей эпохи Тан (7-нач. 10 вв.) этническая карта региона уже была чуть другой. При этом, сочинения, основанные на некоторых танских записях (включая не дошедшие до нас), писались тоже уже после падения династии. Вэй и Тан, основанные выходцами из степных монгольских племен, либо представителями знати, сформировавшейся в районах интенсивного этнокультурного контакта кочевников и ханьцев, живо интересовались делами Севера, ходили в дальние походы и временами распространяли свою власть до Байкала.

Множество событий, составляющих яркие вехи раннесредневековой истории предков бурят и других народов региона, происходили именно в эпохи Вэй и Тан. География же событий для нас зачастую выглядит ребусом, поскольку до сих пор сверка и сопоставление всех данных в этом отношении не проведены, ибо требуют по возможности коллективных работ синологов, монголистов и тюркологов. В полной мере сказанное относится к таким племенам и этнотерриториальным группам, как гулигань, байегу, дахань/дамо, йелочжи и т. д. Тем не менее, нельзя утверждать, что ничего не сделано, следовательно, ничего ясно. Одних наименований работ, посвященных истории региона в описываемый период, насчитываются тысячи. Определенные выводы уже сделаны и по ряду вопросов приближается совпадение позиций многих исследователей.

При сохранении значительного расхождения по локализации йелочжи (алагчинов) намечается согласие ученых по таким пунктам, как нетюркский язык этого народа и культурная близость его к басмылам. В определении места обитания племени существует огромная вилка мнений, на крайних концах которой будут Приобье и ангаро-енисейское междуречье. Выше приведенное расселение бурятских племен ашабагат и икинат тысячелетием позже, показывает принципиальную возможность существования в этих районах скотоводческой культуры с немалым населением и выявляют потенциальные векторы военно-политической экспансии (на запад, юго-запад и северо-запад).

Центральной меридианальной осью территории такого крупного скотоводческого народа, как алагчины, могли быть именно районы, позднее заселенные ашабагатами и икинатами. При этом, будучи пришельцами с более восточных районов, эти поздние буряты не были там единственными и даже первыми монголоязычными обитателями. Там уже жило население, связанное с бурятами Горной Оки и племенами Хубсугула, что косвенно подтверждает существование давних связей между племенами двух областей. Подобно тому как близки были алагчины и басмылы, прослеживается и родственная связь между нижнеудинскими, окинскими бурятами и этносами Западного Хубсугула.

Едва ли не всё, что касается племени гулигань/курыкан, как правило, всё ещё вызывает полемику с расхождениями позиций до диаметрально противоположных, но с локализацией с центром в районе северного Хубсугула и Тунки соглашаются все чаще. Споры идут в основном по линии расширения территории, подконтрольной этому народу; некоторые включают в нее Приангарье, другие - Кударинскую степь, или оба этих района. Включение земель на восточном берегу Байкала в территорию курыкан выглядит пока несколько сомнительно, но районы на южной оконечности моря и в треугольнике между ним и Иркутом в 16-17 веках были населены бурятами хонгодорско-шошолокского этнокультурного массива.

Скорее всего, также было и намного раньше, почти повсюду от южных притоков (напр., р. Бγлэн/Белая) до истока Ангары прослеживаются шошолокские следы. Достаточно упомянуть шошолокский культ эжина ангарского истока Ама Сагаан-нойона и проводившиеся еще в начале прошлого века обряды тункинских бурят на Култуке.

В этнической карте раннего средневековья народ гулигань (курыкан) в одних китайских текстах помещается к югу от Байкала, но в отдельных случаях говорится, что «их страна на север достигает моря». Вне зависимости от того, какое море имеется в виду, Северный океан, или Байкал, понятно, что тут подразумевается включение в состав территории гулигань по меньшей мере юго-восточного Приангарья. Это обстоятельство и дает повод многим ученым связывать с гулигань (курыканами) памятники курумчинской культуры. Еще одним, косвенным, доводом в пользу этого является упоминание о том, что гулигань — самое северное из племен, условно объединяемых китайцами в группу тйелэ (монгольское слово тэргэ «телега»).

Возможно, в более ранних текстах наиболее северным из тйелэ были байегу; во времена Вэй и Тан расстояния до тунгусских и юкагирских племен отсчитывались от их территории. Если так, то надо думать, что к 7-8 векам гулигань продвинулись к Байкалу, или изначально их ареал был связан с побережьем, от которого они временами отходили. Также не исключено, что в тот период начались процессы сближения с населением «государств Дахань и Гуши».

Если китайцы позже начали считать их всех одним «государством», тогда понятно, почему в ряде текстов гулигань описывается как не просто северное племя, но племя за территорией которого к северу начинается такое явление, как полярный день. Соображения относительно изменений в китайских географических сочинениях пока остаются чисто умозрительными, но многие нюансы движения племен по обоим сторонам Байкала уже проглядывают яснее.

Наконец, нельзя забывать о том, что современное понятие «север» не совсем совпадает с тем направлением, которое называли северным китайцы и до недавних пор — буряты. Дело в том, что китайский древний «север» - это направление несколько западнее, т. е. ближе к северо-западу. Точно также воспринимали направления сторон света, например, хоринские буряты, у которых в эпоху степных дум Северной Хори называлась ставка главного тайши на Ане и территория за ней, тогда как Кижинга и Еравна считались уже Восточной Хори, а Тугнуй и Бичура — Западной. Западную сторону Байкала хоринцы считали Северной Бурятией, да и сейчас т.н. “западных бурят” именуют “северными”. Живущие в Улан-Удэ агинцы, отправляясь на свою малую родину, в Агу, говорят, что “поехали на юг”.

С учетом сказанного о восприятии севера в средневековье версия о миграции «высоких людей» дахань и гуши через Байкал выглядит убедительнее, хотя, на первый взгляд, противоречит направлению сначала на северо-восток от байегу (баягутов) до Цзюй, затем — на север от Цзюй. С поправкой же на сдвиг оси север-юг получится, что оленеводы цзюй жили севернее баягутов, а дахань и гуши — северо-западнее оленеводов. Это и позволило ученым локализовать дахань и гуши в Западной Бурятии, в верхоленских районах. В любом случае остается факт того, что китайцы не упоминали о необходимости пересекать Байкал на пути к «высоким людям» дахань. Это серьезный момент, показывающий, что по крайней мере какая-то часть дахань жила на восточном берегу, и, скорее всего, она была «материнской» группой для предположительных переселенцев на запад.

Отдавая дань исключительно популярным легендам о высоком росте древнего населения Баргузинской долины, надо признать это место вероятной исходной точкой миграции племени дахань. Само переселение в известных в бурятоведческом научном обороте источниках не отображено. Тем не менее, в науке давно высказана и не особенно оспаривается локализация высокорослого народа в степных районах Западной Бурятии. Версия подкрепляется указанием китайского источника: “На север от моря много больших гор. Жители их по виду очень крупны. Обычаем походят на гулигань“. Тут речь может идти именно о переселившихся на запад (”север”) высокорослых людях страны Дахань.

Дахань и примыкающее к нему общность Гуши остаются пасынками бурятоведения, которым уделяют до странности мало внимания, хотя их названия и описания в источниках находят отличные параллели в бурятских фольклоре и ономастике. Ареал обитания этих групп, их значительная численность, всё, казалось бы, должно было издавна привлекать исследователей ранней бурятской истории. Но о них, как правило, не бывает даже упоминаний в монографиях, не говоря о большинстве статей, посвященных раннему средневековью Бурятии.

В названии страны Дахань в более поздних источниках второй иероглиф заменен очень похожим «мо», тем самым термин стал звучать дамо в современном чтении. В старом переводе Н.Я. Бичурина говорится: «Дахань обитало от Гюй на север. Богато было овцами и лошадьми. Там и люди, и вещи были матерые, от чего и название народа». В последней фразе средневековый автор не то объясняет подбор иероглифов, не то этимологизирует исходное название на одном из алтайских языков. Если верно второе, то летописец, или его информатор, видимо, пытался возвести термин к слову со значением «высокий» или «большой». Похожие слова на самом деле есть в монгольских языках, к первому написанию близко бурятское слово данхар «рослый», «верзила», а ко второму близко бурятское же слово томо «крупный», «рослый» (классическое монгольское tomu).

Такого рода удивительно точное совпадение конечно искушает сделать далеко идущие выводы, но по некоторому размышлению оно может скорее насторожить. Байегу / баягуты, от которых китайцы получали информацию о рослых северянах, несомненно, как минимум, хорошо владели диалектом монгольского, как максимум, это был их родной основной язык. В разговоре с китайскими послами и переводчиками при дворе они наверняка как раз словами данхар и/или томо характеризовали население страны Дахань / Дамо. Однако это совершенно не означает, что какой-либо из этих терминов был самоназванием той общности, соционимом или политонимом. Название той страны или ее народа, по-видимому, было в какой-то степени созвучно одному из этих слов, поэтому для записи постарались выбрать иероглифы, чтение которых было близко одновременно и описательному термину, и реальному названию. Но, к чему именно ближе и какое из двух написаний, на имеющихся кратких текстах без дополнительного кропотливого анализа понять невозможно.

Более старое чтение иероглифов предлагал Б. Калгрен, по которому «дамо» должно звучать приблизительно как d'āi mâk или t'āi mâk. Первый иероглиф имеет смысловое значение «большой» («великий»), что, видимо, связано с попыткой подобрать такой символ, который коррелировал бы с описанием «рослых людей». Второй иероглиф подобран со смыслом «степь», в результате всё название стало совпадать с выражением «великая степь», которое иногда применялось китайцами к территориям севернее Гоби.

Мы еще вернемся к теме об интерпретациях иероглифических записей этнонимов, соционимов и топонимов, а сейчас заострим внимание на второй группе, как-то связанной с «высокими людьми». Китайские источники писали: «на севере имеется государство Гуши, смежное с Дамо. Дворов 15 тысяч. Отборного войска 30 тысяч». Другая запись: «...государство Гушуай. Оно смежно с государством Дахань. Семей 15 тысяч, отборного войска 30 тысяч». В одном из старых вариантов перевода: «Гуши и Дамо взаимно связаны».

Отталкиваясь от нашей локализации Дамо/Дахань в Баргузине с последующей их миграцией на запад и высказанной предшественниками локализации дамо и гуши в районах современных Качуга и Баяндая на западе, мы можем констатировать, что китайцы размещали на севере бурятских земель народ по военной силе как будто бы превосходящий вместе взятые гулигань (5 тыс. войска) и байегу (10 тыс. войска и 60 тыс. семей). Такая общность не могла исчезнуть бесследно.

Фольклор бурят, проживающих на западном побережье Байкала, а также фольклор якутов, по мнению Б.Б. Дашибалова сохранили сюжеты о высоком народе: «якутские хоролоры бывают рослыми, крепкого сложения, но и в бурятском фольклоре хоро-монголы иногда называются ута-монголами, т. е. отмечается их высокий рост». Не ставя под сомнение тезис автора, отмечу, что по моим наблюдениям в якутском фольклоре чаще характеризуется крепким и рослым не вообще племя хоро (мн.ч. хоролор), а отдельные его представители, исторические или мифические (то же самое могут говорить и о представителях других племен). Что касается западнобурятских, в основном эхиритских, преданий и обрядовых текстов, то там действительно не очень часто, но бытуют мотивы ута монгол «длинный / высокий монгол» или (редко) ута хγлтэй «длинноногий» в сюжетах о раннем населении побережья Байкала.

Якутские параллели с самого начала вызывали у исследователей особый интерес в связи с народами Дахань/Дамо и Гуши/Гушуай. Однако некоторые из якутских мотивов ранее не привлекались для сопоставления, хотя на самом деле нельзя пройти мимо того примечательного факта, что легендарная южная прародина якутских хоринцев называется Кус Хоро. Сейчас первое слово у якутов ассоциируется со страной, куда утки улетают на зимовку, оно и означает в якутском и долганском «утка», хотя исторически в тюркских языках (во всех кроме этих двух) слово кус/куш означало просто «птица». Тюркоязычная часть якутов, кстати, в прежние времена находила хоринский язык непонятным для себя и называла его «гусиным гоготанием».

В связи с лексемой кус/куш, названием страны Гуши и хоринскими мотивами фольклора неизбежно встает вопрос о происхождении рода гучид (по-бурятски гушад) у хори-бурят. Дело в том, что у тунгусов и ононских хамниган в прошлом фиксировался род кучид, а в Баунте функционировал Кучидский острог. Этот вопрос со времен Б.О. Долгих остаётся открытым, дискуссия по нему в сущности на долгое время остановилась после реплики Ц.Б. Цыдендамбаева полувековой давности. Между тем тут кроется очень интересный момент, к которому к счастью вернула бурятоведение Р.Г. Жамсаранова несколько лет назад. Первый автор, не вдаваясь в дискуссию, просто отмел тунгусскую версию как нелепую, а второй безоговорочно ее поддержал и развил, датируя вхождение гучидов в состав хори 19 веком. Эти две крайние позиции бурятоведения конечно не могут быть приняты.

Версия о тунгусах никакой нелепостью не отдает, она вполне рабочая. Гучиды в том числе числились и в Урульгинской степной думе хамниган, но о вхождении их в состав хори только в 19 веке речи быть не может, потому что, например, бичурские гучиды прекрасно помнят свое движение на Ольхон с востока, затем обратный путь. Все это они проделали совместно с хоринцами в 1594 — 1640-х гг., хотя некоторая «особость» гучидов в составе хори с трудом, но улавливается.

«Тунгусская версия», судя по всему, имеет две перспективы для дальнейшей разработки. Первая — тунгусское племя разделилось в средневековье и частью попало в состав хори до 17 века. Вторая — гучид — это раннесредневековая монгольская, или тюркская, общность, которая разделилась до ухода хоринцев с Ангары и берегов Байкала в 13 веке. После исхода хоринцев часть гучидов попала в состав тунгусов. В обоих случаях две ветви древнего этноса встречаются вновь при возвращении хоринцев в Бурятию в 1594-1613 гг.

Р.Г. Жамсаранова склонна видеть в термине гучид эвенкийское гусэтэ ~ гуhэтэ ~ гушэтэ «орел», связывая его и с тюркским кус/куш. Вдаваться в этимологические изыскания пока не буду, но замечу, что мягкорядные термины вторичны относительно твердорядных, а не наоборот. К твердорядным и относятся бурятское гушад и монгольское гучид.

Якутское Кус Хоро и китайское название страны Гуши/Гушуань «в смежности с Дахань/Дамо» в общем не оставляют иного пути, как рассматривать для начала не тунгусское, а хоринское, т.е. монгольское или тюркское происхождение этой общности. Тем более, что она описывается связанной с носителями скотоводческой культуры. Однако и тунгусская версия тут играет важную роль.

Сам факт наличия эвенкийской ветви гучидов на севере Бурятии показывает принципиальную допустимость сопоставления раннего населения страны Гуши с современными родами гучид у бурят и эвенков. Все-таки, известия 7-8 веков (вероятно, отчасти базирующиеся на информации двухвековой давности), локализуют Гуши на самом севере известного степным кочевникам мира, поблизости одновременно и от скотоводов, и от оленеводческих культур.

С другой стороны, следует отдавать отчет в том, что состояние изученности эвенкийской линии гучидского вопроса пока таково, что мы не может гарантировать, что баунтовские кучиды не являются, например, просто таёжными хоринцами, как и позднейшие гальджогиры, отунгусившиеся галзуты. Гучиды есть и в Монголии, где в их состав входит род лала, связываемый исследователями с эвенками-лалагирами. У хоринских гучидов есть только два клана (хухура) — хара баатар и шара мэргэн, в просторечии именуемые хара (черные) гушад и шара (желтые) гушад.

В гучидских родословных (кстати, вообще впечатляющих своей древностью) фигурирует такое прославленное и почти священное для всех хоринцев имя, как Бабжа-баатар. Гучидский Бабжа (Бабуджи) жил чуть раньше более известного одноименного полководца из рода хуасай. По каким-то причинам гучиды не особенно пропагандировали собственного батура, поэтому повсеместно имя Бабжа теперь ассоциируется с хуасайским военным предводителем.

Одним словом, известия летописей 7-11 веков находят массу созвучий в бурятской, якутской и эвенкийской этнокультурной стихиях. Все они показывают, что уже более тысячи лет тому назад степные и горские группы монголов осваивали северные и крайние западные территории современных Бурятии и Иркутской области, контактировали с еще более далекими северными племенами. По древним путям в тайге уже тогда шел интенсивный культурный обмен.

Продолжение следует...