Степан Калмыков: Как открывали университеты в России

АРД представляет отрывок из книги мемуаров Степана Калмыкова, который пишет, о том, почему из всех национальных республик в Бурятии университет был открыт последним.

Воспоминания Калмыкова С.В. раскрывают историческое значение создания в Бурятии классического университета с точки зрения усиления позиций России на образовательном, культурном и экономическом пространстве восточной Евразии, а также историю становления политической системы Бурятии в конце XX – начале XXI века.

Из книги: Калмыков С.В. «Университет Байкальской Азии: время созидания», Улан-Удэ, 2020

Часть IX, здесь часть I, часть II, часть III, часть IV, часть V, часть VI, часть VII, часть VIII, часть X, часть XI

От императорских до демократических

В настоящее время процесс образования университетов классического типа в Российской Федерации почти завершен. В целом, в истории образования университетов на территории современной России было пять этапов:

- «императорский» (1755-1909), открыты указами российских императоров всего 5 университетов: Московский (1755) и Санкт-Петербургский (Академический 1724-1767, 1819) Казанский (ныне Приволжский федеральный, 1804), Томский (1888), Саратовский (Николаевский, 1909).

- «I демократический» (1917-1921), открыты демократическими правительствами периода революции и Гражданской войны всего 7 университетов: Донской (Северо-Кавказский, Ростовский, ныне Южный федеральный), Пермский (оба – 1917), Воронежский (Дерпский), Самарский, Иркутский, Нижегородский, Таврический (Крымский), Тамбовский, Астраханский, Костромской (все – 1918), Уральский (ныне федеральный), Дальневосточный (оба – 1920), Забайкальский (1921). В 20-30 годы Крымский, Тамбовский, Астраханский, Костромской, Дальневосточный и Забайкальский университеты были закрыты, затем созданы вновь в советское и постсоветское время.

- «I советский» (1956-1959), открыты в РСФСР всего 8 университетов: Якутский (ныне Северо-Восточный федеральный, 1956), Дальневосточный (восстановлен, ныне Дальневосточный федеральный, 1956), Петрозаводский (с 1940 года - Карело-Финский, 1956), Башкирский, Мордовский, Кабардино-Балкарский, Дагестанский (все - 1957), Новосибирский (ныне национальный исследовательский, 1959).

- «II советский» (1967-1974), открыты в РСФСР всего 21 университет: Калининградский (ныне Балтийский федеральный, 1967), Чувашский (1967), Cамарский, Cеверо-Осетинский (оба - 1969), Красноярский (ныне Сибирский федеральный, 1969), Калмыцкий, Ярославский (оба - 1970), Краснодарский (ныне Кубанский, 1970), Тверской, Удмуртский, Чечено-Ингушский (1971), Симферопольский (ныне Крымский федеральный 1972), Сыктывкарский, Марийский (оба 1972), Ивановский, Тюменский, Кемеровский, Алтайский (все – 1973), Омский, Волгоградский, Челябинский (все - 1974).

- «II демократический» (1993-2017), открыты указом президента РФ всего 44 университета: Адыгейский, Горно-Алтайский, Новгородский, Пензенский (все - 1993), Ингушский, Хакасский, Тамбовский (все - 1994), Бурятский, Тывинский, Курганский, Тульский, Ульяновский (все - 1995) Поморский (ныне Северный/Арктический федеральный, Архангельск, 1996), Ставропольский (ныне Северо-Кавказский федеральный, 1996), Белгородский, Владимирский, Оренбургский, Орловский, Череповецкий (все – 1996), Южно-Уральский (1997), Сахалинский (1998), Костромской (1999) Елецкий, Камчатский (все - 2000), Югорский (Ханты-Мансийск, 2001) Брянский, Вятский (Киров), Тольяттинский (все - 2001), Астраханский, Мурманский Арктический (все - 2002), Карачаево-Черкесский, Курский (все - 2003), Рязанский, Тихоокеанский (Хабаровск), Смоленский (все - 2005), Северо-Восточный (Магадан, 2007), Калужский, Псковский (2010), Амурский (Благовещенск,2011), Забайкальский (2012) Вологодский (2013), Севастопольский (2014), Приамурский (Биробиджан), Комсомольский-на–Амуре (оба - 2017).

В настоящее время по два классических университета образованы в пяти субъектах федерации: Хабаровском крае (Тихоокеанский и Комсомольский-на-Амуре), Вологодской (Вологодский и Череповецкий), Иркутской (Иркутский и Братский), Самарской (Самарский и Тольяттинский) и Челябинской (Челябинский и Южно-Уральский университеты) областях.

Единственный в Липецкой области университет (Елецкий) образован не в областном центре Липецке, а во втором городе областного значения Ельце.

Из 85 субъектов Российской Федерации, включая Крым и Севастополь, классических университетов нет в 5-ти субъектах: в двух областях (Московской, Ленинградской) и в трех автономных округах - Ненецком (Нарьян-Мар), Ямало-Ненецком (Салехард) и Чукотском (Анадырь). При этом в административных центрах этих областей работают два старейших в России университета (МГУ, СПбГУ), а в Нарьян-Маре и Анадыре есть филиалы соответственно Северного Арктического федерального университета (САФУ) и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Таким образом, сегодня жителям всех субъектов, кроме Ямало-Ненецкого автономного округа, доступно обучение в университете классического типа в своем регионе.

Из приведенного выше материала видно, что все пять волн образования новых университетов в России различаются по продолжительности и интенсивности. А сами университеты созданы на разных этапах и в разных политических и общественно-культурных условиях. Охарактеризуем каждый из этапов.

Императорские университеты

Самый первый университет на территории современной России, Кёнигсбергский (Университет Альбертины), был создан в 1544 году. Нынешняя Калининградская область и город Кёнигсберг (ныне Калининград) тогда входили еще в Герцогство Пруссии, одно из германских государств. Богатая история «Альбертины» закончилась в 1945 году. Восточная Пруссия, которая составляла часть Третьего Рейха, была занята советскими войсками в ходе Кёнигсбергской наступательной операции, а все ее жители были переселены в западные районы Германии.

Образованный в 1967 году Калининградский государственный университет (КГУ) начал свою историю заново. Хотя сегодня Балтийский федеральный университет (БФУ), правопреемник КГУ, с 2010 года носит имя родоначальника немецкой классической философии Иммануила Канта, одного из профессоров Альбертины.

Если взять первую, «имперскую», волну создания университетов в России, то она связана с именами российских императоров:

– Елизаветы Петровны (Императорский Московский, 1755)

- Александра I (Императорский Дерптский – Юрьев, 1802, Императорский Виленский – 1803, Императорский Харьковский – 1804, Императорский Казанский – 1804, Императорский Санкт-Петербургский – 1819)

- Николая I (Императорский Александровский – Хельсинки, 1827, Императорский Св. Владимира – Киев, 1834)

- Александра II (Императорский Новороссийский – Одесса, 1865, Императорский Варшавский – 1865, Императорский Томский – 1878-1888)

- Николая II (Императорский Николаевский – Саратов, 1909)

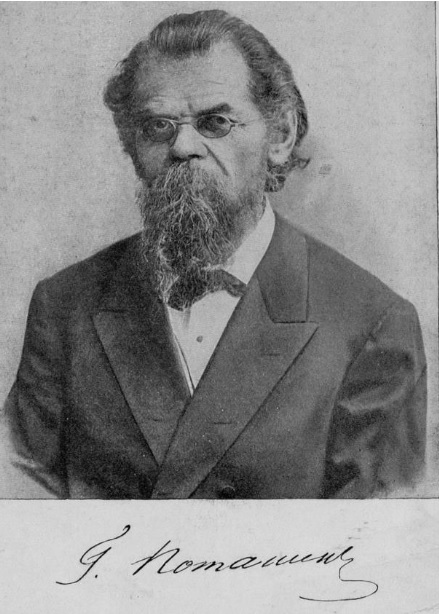

на фото: император Александр II, по его указу был создан первый в Сибири Томский университет

Нынешний Казанский (Приволжский) федеральный университет – правопреемник одного из трех старейших российских университетов – был создан Александром I, который следовал по стопам своей «августейшей прабабки». Императрица Елизавета Петровна еще в 1758 году основала в Казани гимназию, получившую некие права, «пожалованные» перед этим Московскому университету.

Императорский Казанский университет окончил первый европейски образованный бурятский ученый Доржи Банзаров. До Банзарова ученые буряты получали образование только в буддистских школах на монгольском и тибетском языках. Имя Доржи Банзарова носил Бурятский педагогический институт, а теперь носит Бурятский университет.

на фото: памятник Доржи Банзарову в Улан-Удэ

В Санкт-Петербургском университете в начале XX века учились и читали лекции на факультете восточных языков известные бурятские ученые, политические деятели Цыбен Жамцарано и Базар Барадийн.

«Вольные университеты» в России

Кстати, первый в Сибири университет мог быть открыт не в Томске, а в Иркутске, где к тому времени было больше учебных заведений, имелась более широкая образованная среда. Иркутск был административным центром Восточной Сибири, столицей обширных по территории Иркутского наместничества, Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, признанным культурным и образовательным центром Сибири. Там было открыто первое в Сибири научное учреждение – Сибирский отдел Русского географического общества (РГО).

Движение за открытие в Иркутске университета возглавляли известные ученые-исследователи Сибири и Центральной Азии, общественные деятели «сибирского областничества» Григорий Потанин, Николай Ядринцев и Афанасий Щапов.

Прошения об открытии университета в Иркутске не раз подавались на высочайшее имя. Тем не менее, для создания первого в Сибири университета был выбран город Томск, где этот проект столкнулся с серьезными финансовыми и кадровыми проблемами. Университет там был учрежден в 1878 году при Александре II, но открыт был только через 10 лет при Александре III.

А более развитый в научном и культурном отношении Иркутск, который был одним из центров поселения политических ссыльных, было решено избавить от появления там еще и большого количества вольнодумных студентов университета.

Университет в Иркутске был образован на второй, демократической, волне создания в России университетов, уже после свержения монархии России в 1917 году. Надо сказать, что к 1916 году уже было собрано 1 млн. рублей пожертвований на открытие университета. Но открыло университет правительство Сибирской Директории, - Всероссийского временного правительства (до этого Временное Сибирское правительство), - которое в мае-июне 1918 года установило свою власть на территории Сибири с центром в Омске.

Это правительство состояло из членов Всероссийского Учредительного собрания, разогнанного большевиками в январе 1918 года. Все члены Сибирской Директории имели университетское или академическое образование. Из шести членов правительства один был доктором философии (председатель правительства Николай Авксентьев), двое – профессорами (ректор Томского университета Василий Сапожников и профессор Академии Генерального штаба Василий Болдырев), остальные – юристами, этнографами, публицистами.

Кстати, первым министром просвещения Временного Сибирского правительства избирался известный исследователь монгольской культуры и деятель Бурнацкома Элбек-Доржи Ринчино. Звание почетного члена Сибирской областной думы имел ученый с мировым именем, действительный член Императорского Русского географического общества, исследователь Сибири и Центральной Азии Григорий Потанин. Сибирская интеллигенция в своем подавляющем большинстве, в том числе, учащаяся молодежь поддерживали демократическое правительство в Омске.

на фото: Григорий Потанин, член Всероссийского Учредительного собрания, почетный гражданин Сибири

Официальное открытие Иркутского университета состоялось в 13 августа 1918 года на заседание городской думы Иркутска. Министр просвещения Временного Сибирского правительства (с сентября 1918 года Всероссийского временного правительства) подписал Положение об Иркутском университете и назначил его ректором профессора Моисея Рубинштейна, уроженца с. Захарово Верхнеудинского уезда Забайкальской области.

на фото: Моисей Рубинштейн, первый ректор Иркутского университета

При правом режиме Александра Колчака Иркутский университет был одним из оплотов демократического сибирского духа, который подавлялся Колчаком, признанным в то время «Верховным правителем России» (титул правящего регента).

В 1920 году в Иркутском университете работал профессором известный российский этнограф Гомбожап Цыбиков, обладатель премии Императорского Русского географического общества (ИРГО), автор иллюстрированного издания «Буддист-паломник у святынь Тибета» и первых фотографий Тибета.

Еще несколько университетов был открыто демократическими правительствами, образованными на территории России после Февральской революции и в период Гражданской войны в России 1918-1920 года:

- Временным правительством А.Ф. Керенского был открыт Пермский университет (1917)

- Комитетом членов Учредительного собрания (Комуч) - Самарский университет (1918)

- Правительством Всевеликого Войска Донского (Донская республика) - Донской университет имени Афанасия Богаевского (1918), атамана ВВД, генерал-лейтенанта, одного из военачальников Добровольческой армии

- Крымским краевым правительством – Таврический (Крымский) университет (1918)

- Советом Народных комиссаров РСФСР – Астраханский, Воронежский, Костромской, Нижегородский, Тамбовский (все – 1918), Уральский (1920) университеты.

- Правительством Дальневосточной республики (ДВР) – Дальневосточный (1920), Забайкальский (1921) университеты.

Демократический этап создания в нашей стране университетов отличался тем, что короткий период в четыре года (1917-1921), в условиях гражданского противостояния, часто в ходе военных действий было создано больше университетов, чем за весь имперский период XVIII – XX века.

Большинство из открытых тогда университетов уже не прерывали своей истории, которая сегодня насчитывает 100 и более лет. Это Иркутский, Пермский, Самарский, Донской (Ростовский, Южный федеральный), Воронежский, Нижегородский, Уральский (ныне федеральный) университеты, которые входят в число ведущих вузов страны.

Другие университеты, открытые на первой «демократической волне», вскоре были закрыты. И начали свою историю заново в другое время, имея за плечами память о своем университетском прошлом.

Например, Дальневосточный госуниверситет (ДВГУ, ныне федеральный ДВФУ), ведущий вуз на Дальнем Востоке России, был вновь воздан в 50-е годы прошлого века, на первой «советской» волне открытия университетов. Восстановился в 2012 году и близкий нам Забайкальский госуниверситет, который был открыт в столице ДВР г. Чите в 1921 году. После ликвидации Дальневосточной республики и ее вхождения в РСФСР Забайкальский университет был в 1923 году переведен в состав Дальневосточного университета, работавшего во Владивостоке в 1920-1930 годах.

Кстати, Восточный институт, который был открыт во Владивостоке в 1899 году, а впоследствии стал одними из базовых образовательных учреждений для Дальневосточного университета, во время русско-японской войны в 1904 году переезжал в Верхнеудинск (с 1934 года - Улан-Удэ). Почти два года институт работал в одном из исторических зданий нашего города (дом Самуила Розенштейна), в котором сегодня располагается учебный корпус № 3 Бурятского госуниверситета (факультет иностранных языков). Одним из преподавателей Восточного института в разные годы был профессор Гомбожап Цыбиков, исследователь Монголии, Китая и Тибета.

на фото: дом Самуила Розенштейна в Улан-Удэ

на фото: профессор Гомбожап Цыбиков (справа в нижнем ряду) и члены Бурятского ученого комитета, 1920 годы

Интересно, что в 1917-1921 годы университеты создаются в региональных столицах по инициативе широкой демократической общественности. Это говорит о том, что желание людей иметь в своем городе университет, иметь доступ к классическому образованию уже тогда имело решающее значение, было главным мотивом для создания такого вуза.

Это ярко показывает и история создания Бурятского государственного университета.

При Сталине университеты открывали только в союзных республиках

В 20-40 годы прошлого века в России новые университеты классического типа не создавались, были расформированы многие действовавшие тогда университеты – Крымский, бывший Таврический (1925), Дальневосточный (1930) и другие. На короткое время закрывались Нижегородский и Уральский университеты.

Единственным исключением, по-видимому, по чисто геополитическим мотивам, стал Карело-Финский государственный университет, созданный на базе Петрозаводского пединститута в 1940 году, во время советско-финской войны 1939-1940 годов (в Финляндии ее называют «Зимней войной» 1940 года).

Тогда же в СССР была создана 12-я по счету (Молдавия, Литва, Латвия и Эстония тогда еще не входили в состав СССР) союзная республика – Карело-Финская ССР. Это был прообраз будущей объединенной с Финляндией новой союзной республики. Карело-Финский университет в Петрозаводске, а не Хельсинский университет в столице Финляндии, по замыслу высшего советского руководства должен был стать главным вузом и Карелии, и Финляндии. Однако этот геополитический проект не был реализован, и в 1956 году с переименованием Карело-Финской ССР обратно в Карельскую АССР в составе РСФСР университет в столице республики был переименован в Петрозаводский университет.

Возможно, такая же история должна была произойти и с открытым в 1932 году Бурят-Монгольским государственным пединститутом, который тоже мог бы стать одним из первых университетов, созданных в СССР. Поскольку Иосиф Сталин, несомненно, еще в 30-е годы планировал образование Бурят-Монгольской ССР, - 13-й союзной республики, которая включила бы в себя созданную в 20-е годы Монгольскую Народную Республику (МНР). Такую же судьбу, возможно, готовили и для Внутренней Монголии Китая (Государство Мэнцзян), и для Тувинской Народной Республики (ТНР), Последняя, кстати, вошла в состав СССР в 1944 году на правах автономной республики - Тувинской АССР.

Если бы Бурят-Монгольская ССР со столицей в Улан-Удэ была создана в конце 30-х – начале 40-х годов, то, соответственно, встал бы вопрос об организации там Бурят-Монгольского госуниверситета!

«Восточный проект» Сталина был отменен по причинам, непохожим на те, которые не позволили СССР реализовать проект присоединения Финляндии. Тем не менее, вопрос о создании в Улан-Удэ университета тоже отошел на второй план. До 60-х годов прошлого века этот вопрос больше не ставился.

В конце 40-х – начале 50-х годов намечался очередной (третий по счету) разгром бурятской национальной интеллигенции. Преследованиям подвергались исследователи бурятского фольклора, героического эпоса «Гэсэр». И новый всплеск чаяний образованной части бурят в связи с образованием университета был не нужен руководству Бурятской АССР в лице тогдашнего первого секретаря Бурят-Монгольского обкома ВКП (Б) Александра Кудрявцева, который руководил республикой в 1943-1951 годах.

Тем более, что до второй половины 50-х годов в СССР университеты создавались только в союзных республиках. В 20-е годы были открыты университеты в Тбилиси, Ереване, Баку, Ташкенте, Днепропетровске, Минске, в 30-е годы – в Самарканде и Алма-Ате, в 40-е годы – в Ужгороде, Кишиневе, Душанбе, Ашхабаде, во Фрунзе.

Дошло и до РСФСР

В РСФСР в 30-50-е годы почти в каждом региональном центре открывались педагогические, политехнические, аграрные вузы, учебные заведения культуры и искусств, отраслевые вузы. Как правило, педагогические вузы, имевшие в своем составе и естественнонаучные, и гуманитарные факультеты, и становились впоследствии базовой основой для будущих университетов.

Повторю, первый вуз в столице Бурятии, Бурят-Монгольский государственный педагогический институт (БМГПИ, в последующем – БГПИ им. Доржи Банзарова), был организован в 1932 году. Его правопреемником стал БГУ, образованный в 1995 году на базе БГПИ и действовавшего тогда в Улан-Удэ филиала Новосибирского университета.

В других регионах России похожие процессы начались раньше, еще во второй половине 50-х годов. К тому времени университеты были во всех союзных республиках, и регионы России ревностно желали того же. Было непонятно, почему в Кишиневе, Душанбе, и Ашхабаде могут быть университеты, а в Новосибирске, Уфе, Орджоникидзе, Красноярске, Улан-Удэ и Владивостоке нет.

Тот же Новосибирский госуниверситет (НГУ) был создан на первой «советской» волне образования российских университетов, захватившей период 1956-1959 годов. Тогда был создан целый ряд ныне ведущих вузов страны, в основном в автономных республиках РСФСР. Эта волна захватила Якутский (1956, ныне Северо-Восточный федеральный СВФУ), Дальневосточный (1956, ныне ДВФУ), Башкирский (1957), Новосибирский (1959, ныне национальный исследовательский) и еще четыре университета – Мордовский, Кабардино-Балкарский, Дагестанский и Петрозаводский.

Тогда при новом первом секретаре Бурят-Монгольского/Бурятского обкома ВКП (б)/КПСС Александре Уладаевиче Хахалове (руководил республикой в 1951-1960 годах), а особенно при его преемнике - Василии Родионовиче Филиппове (1960-1962) все громче стали говорить о перспективе открытия университета в Улан-Удэ.

Василий Филиппов сам имел ученую степень доктора наук и звание профессора. До своего назначения в 1958 году на пост председателя Совета министров Бурятской АССР, а затем и на первый в республике пост, он был директором Бурят-Монгольского зооветеринарного института (будущей Бурятской сельхозакадемии им. В.Р. Филиппова). После своей отставки в 1962 году с первого в Бурятии поста он работал сначала ректором Бурятского сельскохозяйственного института (1962-1969), затем - председателем Президиума Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР (1969-1975), и одновременно директором Бурятского института естественных наук БФ СО АН СССР.

Наиболее активно общественность Бурятии говорила и писала о необходимости создания в Улан-Удэ университета именно в 60-70-е годы, когда началась вторая «советская» волна создания университетов в регионах РСФСР. Она началась в 1967 году с создания Калининградского (ныне Балтийский федеральный, БФУ) и Чувашского университетов и завершилась в 1974 году, когда были созданы Волгоградский, Омский и Челябинский университеты.

На этой четвертой по счету волне в регионах России был открыт 21 университет, включая Самарский, Северо-Осетинский, Красноярский (ныне Сибирский федеральный, СФУ), Калмыцкий, Краснодарский (Кубанский), Удмуртский, Марийский, Сыктывкарский, Чечено-Ингушский, Симферопольский (Крымский), Тюменский, Алтайский, Кемеровский и другие университеты.

В этот период с подачи Филиппова В.Р., Мохосоева М.В. и при активной поддержке нового ректора Бурятского пединститута Ивана Александровича Батудаева, возглавившего БГПИ им. Доржи Банзарова в 1967 году, в Бурятии активно продвигали идею и морально готовились к открытию университета. Тогда по своему научному и образовательному потенциалу Бурятия не только не уступала некоторым регионам, где были открыты университеты, но и значительно превосходила их.

В 1966 году Бурятский комплексный НИИ СО АН СССР был преобразован в Бурятский филиал СО АН СССР с двумя институтами (естественных и общественных наук). Впоследствии число институтов выросло до пяти.

В 1962 году еще при Василии Филиппове па посту первого секретаря обкома партии на базе технологического и строительного факультетов Бурятского сельхозинститута в Улан-Удэ был образован Восточно-Сибирский технологический институт (ВСТИ, ныне ВСГУТУ – Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления).

В 1964 году на базе Восточно-Сибирского библиотечного института был создан Восточно-Сибирский государственный институт культуры (ВСГИК). Инициировал этот процесс все тот же Василий Филиппов.

на фото: профессор Василий Филиппов (справа) и академик Ринчен (Монголия)

Мое глубокое убеждение заключается в том, что, останься Василий Родионович еще на несколько лет во главе республики, то мы не пропустили бы эту четвертую волну, и университет в Улан-Удэ был бы открыт еще в конце 60-х годов!

На последней волне

К концу четвертой волны открытия университетов в России, которая завершилась, напомню, в 1974 году (здесь мы не считаем то, как открывали университеты в союзных республиках), в России из автономных республик не было университета только у нас и у тувинцев.

Причем, в Кызыле, собственно, не было базы, на которой можно было бы открыть университет. Тува вошла в состав СССР только в 1944 году, и первый вуз там открыли в 1952 году. Это был Кызыльский учительский институт, на двух отделениях которого (филологическом и физико-математическом) в первый год училось всего 100 человек. Поскольку план приема был 50 человек на отделение. Максимальное количество учащихся на всех 4 курсах – 400 человек.

К 1970-м годам там вузов не прибавилось. Был один Кызыльский педагогический институт с четырьмя факультетами – появились факультеты педагогики и методики начального обучения (начфак) и биолого-химический (биохим). Как там университет открывать?

То есть, во всех остальных автономных республиках на базе педагогических вузов были созданы университеты. Последними в той волне открыли университеты в Коми АССР (Сыктывкарский) и Марийской АССР (Марийский). Произошло это в 1972 году. У нас же в этом плане была какая-то пустыня!

К 1974 году были открыты университеты почти во всех регионах Поволжья (кроме Ульяновска) и юга России (кроме Ставрополя). В 1970 в братской нам Элисте был открыт Калмыцкий университет. На Урале не было университетов только в Кургане и Оренбурге, а в Сибири – только в Улан-Удэ и Чите, видимо, самых «некультурных» регионах. Может быть, не случайно нас сейчас относят к Дальнему Востоку, где в подавляющем большинстве регионов до 90-х годов не было не университетов. Кроме Якутска и Владивостока.

В этом отношении нам, конечно, лучше стремится к Сибири, где западнее Байкала университеты были в каждом регионе, включая такие мощные центры науки и образования, как один из старейших в стране Томский университет, как Новосибирский и Иркутский университеты. К ним тянулись Омский, Тюменский Алтайский, Кемеровский университеты.

Сегодня очень показателен пример Красноярского университета. Там университет создавался в 1969-1970 годах на базе филиала Новосибирского университета (НГУ). Прямо скажу, довольно слабенький был университет, с доминантой по естественным наукам. И до сих пор в Сибирском федеральном университете проблема с гуманитариями – историками, этнологами, филологами, философами, культурологами. Тем не менее, этот вуз получил статус федерального университета, и сейчас очень мощно развивается. Власти региона большое внимание уделяют университету, оказывают серьезную поддержку, о которой нам даже и не снилось.

Вернемся к середине 70-х годов. В западных регионах России, ныне это Центральный и Северо-Западный федеральные округа, положение с наличием университетов было почти таким же, как на Дальнем Востоке, где на 8 регионов было всего 2 университета. В западных макрорегионах из 28 регионов только в 8-ми были университеты - Московский, Ленинградский (Санкт-Петербургский), Калининградский, Калининский (Тверской), Ярославский, Воронежский, Петрозаводский. То есть, значительно хуже, чем в Сибири, на Урале, в Поволжье, и на юге России.

То, что университет в Бурятии не был создан на второй «советской» волне, когда все шло именно к этому, объясняется, на мой взгляд, в большей степени позицией первого лица республики - Андрея Урупхеевича Модогоева.

И получилось так, что классический университет был открыт в Улан-Удэ на последней, пятой волне открытия университетов, которую можно назвать «II демократической». Она началась в 1993 году созданием Адыгейского, Горно-Алтайского, Пензенского и Новгородского университетов и завершилась в 2017 году, когда были открыты два университета - Приамурский (в Биробиджане Еврейской АО) и Комсомольский-на-Амуре. Причем, Комсомольский-на-Амуре университет стал вторым в Хабаровском крае после Тихоокеанского университета, который был открыт в Хабаровске в 2005 году.

Всего на этой последней волне создали 44 российских университета. В тех регионах, где не смогли этого сделать в советское время. Из всех региональных центров нет университетов сегодня только в Анадыре (Чукотский АО), Салехарде (Ямало-Ненецкий АО и Нарьян-Маре (Ненецкий АО). Из четырех автономных округов университет есть только в Ханты-Мансийске (Югорский, 2001).

Бурятский государственный университет был создан (не без проблем) указом президента РФ в один день с Тувинским университетом. 30 сентября 1995 года!

Любопытно, что в деле создания университетов Бурятию и Тыву опередили почти все новые республики, созданные в Российской Федерации из бывших автономных областей. Раньше нас были открыты Адыгейский, Горно-Алтайский (оба – 1993), Хакасский, и Ингушский (оба - 1994) университеты. Последним в республиках был организован Карачаево-Черкесский университет (2003).

Справка

Об авторе: Степан Владимирович Калмыков - российский ученый, общественно-политический деятель, ректор БГПИ им. Банзарова (1993-1995), ректор БГУ (1995-2015), доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования (РАО), депутат Верховного Совета Бурятской АССР/ССР (1990-1994), Народного Хурала Республики Бурятия (1994-2018), почетный консул Республики Корея в Улан-Удэ, посланник культуры Монголии, советник Министра спорта Российской Федерации.